최경환 “지구 상에 오후 4시 문 닫는 은행 어디 있나” 페루 질타 이후 탄력영업시간 ‘시끌벅적’

12일 금융권에 따르면 국내 은행의 영업시간은 오전 9시부터 오후 4시까지다. 금융노조가 2007년 오후 4시 30분 폐점을 3시 30분으로 한 시간 앞당기려다가 실패한 뒤 진통 끝에 2009년 4월 노사 합의로 문 여는 시간과 문 닫는 시간을 30분씩 앞당겼다. 한 시중은행 직원은 “은행원의 진짜 일과는 오후 4시 은행 문을 닫고 난 뒤부터 본격 시작된다”면서 “(입출금) 숫자 등을 맞추다 보면 저녁 7~8시를 훌쩍 넘기는 게 예사”라고 전했다. 최 부총리의 발언만 놓고 보면 마치 4시에 문 닫고 은행원들이 퇴근하는 것처럼 고객들이 오해할 수 있다는 볼멘소리다.

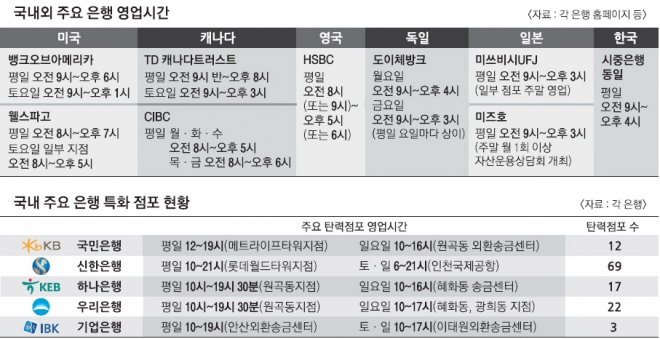

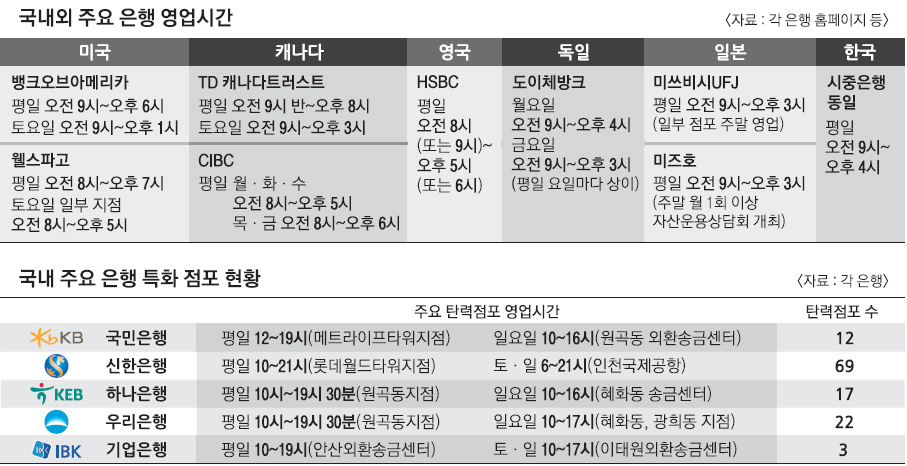

우리나라도 이런 탄력 점포가 있긴 하다. 신한·국민 등 시중은행들은 총 123곳의 탄력 점포를 운영 중이다. 공업단지나 직장 밀집지역에서 직장인들의 퇴근 시간에 맞춰 ‘애프터 뱅크’ 형태로 저녁 7시까지 영업한다.

전문가들은 이참에 은행들의 영업 형태를 근본적으로 재고해야 한다고 지적한다. 윤석헌 숭실대 금융학과 교수는 “은행들이 인력 구조조정 문제가 맞물려 있어 적자 점포 정리에 소극적”이라면서 “수익이 나지 않는 점포는 과감하게 통폐합해 무인 점포나 스마트 점포로 운영하고 고객 수요가 많은 곳은 ‘나인 투 식스’(9시 개점 6시 폐점)로 가동하는 등 변화를 모색해야 한다”고 제안했다. 시중은행 중 점포 수가 가장 많은 국민은행(1147개, 올 6월 말 기준)은 적자 점포 수가 전체의 14.1%(162개)나 된다.

신중론도 있다. 전성인 홍익대 경제학 교수는 “어음 교환 등 지급결제 시간을 은행 마감에 맞춰야 하는 경우가 있는데 지점마다 마감 시간이 다르면 혼란이 발생할 수 있다”고 우려했다.

은행들 안에서도 영업시간 탄력제에 대해 찬반이 엇갈린다. A은행 부행장은 “아파트, 상가, 직장 등 밀집지역별로 고객이 몰리는 시간대를 분석해 영업시간 탄력 적용 확대를 검토해 보겠다”고 말했다. 반면 B은행 부행장은 “탄력 점포를 시범 도입한 지 5년이 다 돼 가는데 내점 고객 숫자가 적고 (영업시간이 늘어난 만큼) 수익도 늘지 않아 원상 복귀를 검토하고 있다”고 전했다. 거의 24시간 사용 가능한 모바일뱅킹이나 인터넷뱅킹 등이 급속히 발달하면서 은행 영업시간 자체가 큰 의미가 없어졌다는 주장이다.

여기에는 노조를 설득해야 하는 문제도 있다. 일선 은행원들은 “(2009년 영업시간이 바뀌면서) 가뜩이나 출근 시간만 30분 앞당겨지고 퇴근 시간은 예전과 똑같아 불만인데 탄력 점포가 늘어나면 비슷한 현상이 나타날 것”이라고 걱정했다.

고객들은 공감하기 어렵다는 분위기다. 직장인 A씨는 “인터넷뱅킹으로는 대출이 안 되는데 은행이 오후 4시에 문을 닫아 (대출받으려고) 조퇴한 적도 있다”며 ‘붕어빵 은행’을 성토했다. 직장인 B씨도 “일반 봉급쟁이들은 하루 건너 야근하는 게 현실인데 고액 연봉을 받는 은행원들이 저녁 7~8시에 퇴근하면서 노동 강도에 불만을 제기하는 것을 보니 박탈감이 느껴진다”고 쓴소리했다.

금융 당국은 인터넷전문은행 도입에 기대를 걸고 있다. 금융 당국 관계자는 “고객의 눈높이에서 서비스하는 (은행들의) 다변화 노력이 좀더 필요하다”면서 “인터넷은행이 시장의 (경쟁을 촉진시키는) 계기가 될 것”이라고 기대했다.

이유미 기자 yium@seoul.co.kr

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

2015-10-13 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지