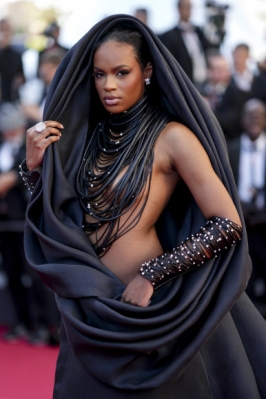

극장에서 야한 쇼를 보겠다고 설렜던 관객에게 무슨 날벼락 같은 말인가. 위로하는 마음에 한 말씀을 더하자면 ‘크레이지 호스’가 여러 공연 장면을 가감 없이 보여 주기는 한다는 것. 문제는 누드 쇼가 시각적으로 자극적이지 않다는 데 있다. 분명히 다 보여 주면서도 쇼가 의도한 느낌을 의도적으로 제거하고 있는데, 그것이야말로 이 영화의 특징이다. 숨 막힐 듯 뜨거운 누드 쇼를 롤러코스터의 경험처럼 전하는 대신 쇼 앞뒤로 제작 과정을 붙여 육체 노동의 결과물로 보이도록 해 놓았다. 영화는 댄서, 클럽 운영진, 현장 스태프처럼 무대와 직접적으로 관련된 인물들을 소개하는 데 그치지 않고 관광객, 안내원, 조명, 기념품, 주방, 샴페인, 건물 등의 총체가 ‘크레이지 호스’라는 쇼의 정체를 구성한다고 말한다.

와이즈먼이 2009년에 발표한 ‘댄스: 파리 오페라 발레단’과 비교해 ‘크레이지 호스’의 완성도는 떨어지는 편이다. 각각 파리의 고급문화와 대중문화를 상징하는 대상을 다룬 두 영화의 접근법이나 형식은 거의 비슷하지만, 와이즈먼은 후자의 실체에 별로 끌리지 못했던 모양이다. 시차를 두고 삽입된 클럽 운영자와 무대감독의 논쟁, 무대감독과 예술감독의 의견 차이, 예술감독 인터뷰를 연결해 보면 그런 점이 드러난다. 그들은 페데리코 펠리니나 마이클 파웰 영화에 버금가는 경지의 아트 쇼를 의도한다고 주장하고 있으나, 와이즈먼은 그들의 의도와 실제 결과물의 간극에 의문을 품는 것 같다. 그래서인지 그는 영화의 맨 앞과 뒤에 ‘그림자 놀이’를 배치했다. 그것을 통해 앞으로 보게 될 매혹적인 누드 쇼가 단순한 환영에 불과하다는 걸 미리 알려 주고 끝내 재확인하려는 듯하다. 19일 개봉.

영화평론가