그 저력은 어디에서 나오는 것일까. 1891년 개교한 칼텍은 원래 한 해에 10여명의 공학도를 배출하는 작은 공과 대학으로 출발했다. 이후 120여년이 지난 지금은 35개의 세계적인 연구소를 갖춘 명문 공과 대학으로 거듭났다. 21일 오후 10시 KBS 1TV에서 방영되는 ‘KBS 파노라마’에서 칼텍의 성공 비결을 들여다본다.

최근 칼텍에서는 또 한 사람의 노벨상 후보감이 주목받고 있다. 마이클 브라운 박사다. 8년 전 그는 평생 뒤져온 우주 한가운데서 열 번째 행성을 발견해 세계 천문학계에 커다란 논란을 일으켰다. 이런 성과를 내기까지 브라운 박사를 말없이 10년 넘게 지원해준 것은 칼텍이었다. 기초과학에 집중하는 칼텍의 저력을 확인할 수 있는 대목이다.

소수정예 영재교육도 칼텍이 승승장구하는 비결 가운데 하나로 꼽힌다. 다른 유명 공과 대학과는 달리 칼텍은 한 해에 300명만 뽑는다. 이들의 대부분은 고등학교에서 상위 1% 안에 드는 우수한 인재들이다. 칼텍은 이들에게 엄격하고 수준 높은 기초교육을 실시한다. 교수들은 해마다 변화하는 과학계의 이론이나 학설 등을 고려해 새롭게 교안을 짜기 때문에 교과서도 따로 없다.

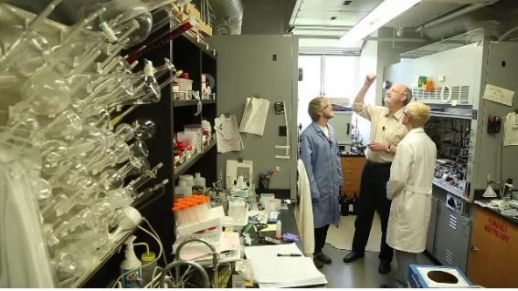

개방적인 연구 분위기와 전폭적인 재정 지원도 오늘날 칼텍을 만든 밑거름이 됐다. 칼텍은 세계의 명문 공대들이 종합 대학으로 탈바꿈할 때도 규모를 키우지 않았다. 그 대신 우수한 연구자 한 사람 한 사람이 자신의 연구에 몰두할 수 있는 환경을 만드는 데 주력했다. 멜러니 부총장보는 칼텍의 전략을 다음과 같이 소개한다. “어떤 연구를 진행할 때 이 연구는 실패했다고 여겨질 때도 있습니다. 하지만 칼텍은 그 연구가 장기적으로 성공하기 위한 과정의 하나로 간주합니다. 칼텍에서 어떤 연구를 한다는 것은 그 위험부담도 같이 안고 가겠다는 뜻입니다.”

칼텍의 성공 기준은 세상의 기준과 다르다. 이들은 남들에게 보이기 위한 연구성과가 아닌, 과학 그 자체에 순수하게 몰두한다. 제작진은 “칼텍을 통해 본 노벨상은 명예라기보다는 과학계가 올바른 길을 가고 있는가를 다시 생각하게 하는 이정표였다”고 말한다.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr