3세대 비판이론가 호네트 ‘인정 투쟁’ 번역 출간

사회적 갈등 하면 가장 먼저 떠오르는 단어는 ‘권력 투쟁’이다. 이는 갈등을 적나라하게 드러내주지만 갈등 자체를 회의적으로 만들기도 한다. 정치 혐오증으로 귀결될 수 있는 것이다. 또 하나의 시각은 ‘계급 투쟁’이다. 경제적으로 소외된 이들의 반발에 초점을 맞추는 시각이다. 이는 분배적 정의를 실현하는 데 도움이 되지만, 환원적 속성 때문에 다양한 갈등을 모두 돈 문제로 치환시킬 우려가 크다. 그래서 나온 게 ‘인정(recognition) 투쟁’이다.

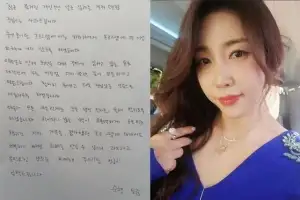

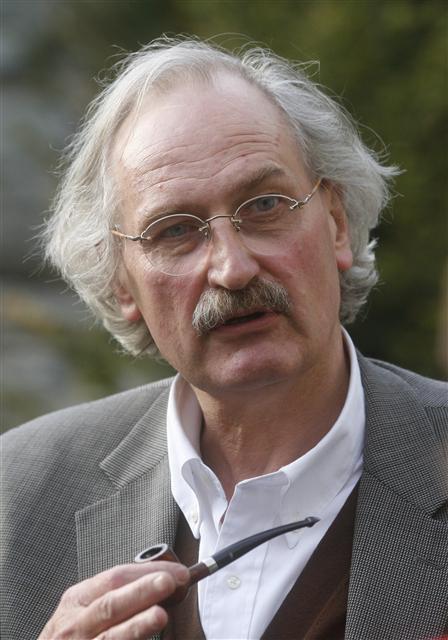

위르겐 하버마스 뒤를 잇는 3세대 비판이론가로 주목받는 악셀 호네트 교수. 헤겔의 ‘인정 투쟁’ 개념을 발전시켜 정의에 대한 도덕적 기반을 확충하는 데 역점을 두고 있다.

예컨대 노사 갈등은 총파업으로 월급 인상을 얻어내는 것만큼이나, 노동자로서의 가치를 인정받고 존중받는 것이 중요하다는 주장이다. 이 관점에서 보면 사회적 갈등이란 인정을 유보한 채 무시하고 냉대하고 모욕을 주는 데서 출발한다. 무시는 분노를, 분노는 투쟁을 불러온다. 정치, 경제, 문화 등 각 분야에서 일어나는 다양한 갈등을 하나의 키워드로 포괄할 수 있다는 점에서 이론적 매력이 크다는 평이 나온다.

테오도어 아도르노·막스 호르크하이머, 위르겐 하버마스에 이어 3세대 비판이론가로 꼽히는 악셀 호네트(독일 프랑크푸르트대 교수)의 저서 ‘인정 투쟁-사회적 갈등의 도덕적 형식론’(사월의책 펴냄)이 담고 있는 내용이다.

독일 철학자 헤겔에게서 빌려온 인정 투쟁은 정치적 대표성(representation)이나 경제적 재분배(redistribution)가 아니라 개인의 정체성이 문제의 핵심이요, 그 개인의 정체성은 타인의 인정에 의해서 성립한다는 것이다.

2008년 이명박 정권을 뒤흔들었던 ‘촛불 시위’도 그 예다. 아무리 광우병 발병 확률이 몇백만분의1 운운하며 과학적 근거를 들이대도 시위의 근본은 ‘정부가 국민을 무시했다.’고 느꼈다는 데 있다. 영국 폭동 등 유럽 상황도 비슷하다.

관심은 이 인정 이론이 어디까지 뻗어나갈 수 있을 것인가 하는 점이다. 호네트는 인정의 3가지 차원으로 ▲정서적인 측면에서의 ‘사랑’ ▲법적 제도적 차원에서의 ‘권리’ ▲사회 공동체 차원에서의 ‘연대’를 제시한다.

이는 호네트의 또 다른 책 ‘분배인가, 인정인가?’(국내 미출간)에 좀 더 자세히 소개돼 있다. 낸시 프레이저 미국 뉴스쿨 사회과학대학원 교수와의 논쟁을 담은 이 책에서 프레이저는 인정 이론이 불평등한 분배구조 해결에 도움이 안 된다는 비판을 내놓았다.

이에 대해 호네트는 불평등한 분배구조 밑에도 사회적 인정구조의 왜곡이 깔려 있다고 반박했다. 한 걸음 더 나아가 경제적 불평등이 인간에 대한 어떤 무시에서 기인하는가를 밝혀낸다면, 분배정의를 또 하나의 도덕 원칙으로 확립시킬 수 있으리라고 주장한다. 국내에 번역 소개될 예정인 호네트의 신간 ‘자유의 권리-민주적 인륜성에 대한 소고’가 주목되는 이유다.

호네트의 제자이자 ‘인정 투쟁’ 번역자인 문성훈 서울여대 현대철학담당 교수는 “한국 사회는 단순하게 경제적 이익이나 정치적 권력을 둘러싼 갈등으로 치부하기 어려운 독특한 갈등 구조를 갖고 있는데 그게 바로 사회적 무시”라면서 “그렇기에 호네트의 인정 투쟁 이론은 한국 사회를 비판하고 대안을 제시하는 데 가장 적합한 틀”이라고 지적했다.

돈 없다고, 못 배웠다고, 못생겼다고, 장애자라고, 동성애자라고, 외국인 노동자라고, 여자라고 무시당하는 상황이 정치경제적 투쟁만으로 해소될 리 만무하다는 것이다. 결국 해결책은 이들의 인정 투쟁을 수용하는 것으로 결론날 수밖에 없다.

문 교수는 “호네트의 인정 이론에서 중요한 점은 사회적 인정이란 단지 상징적 차원에서 인정을 뜻하는 게 아니라 권리나 제도, 사회적 연대 등을 통해 구체화되어야 한다는 점”이라면서 “오늘날 진보적 사회운동의 규범적 목표를 새롭게 정립하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 문 교수는 프랑크푸르트대학에서 호네트의 지도로 박사학위를 받았다.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-08-24 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지