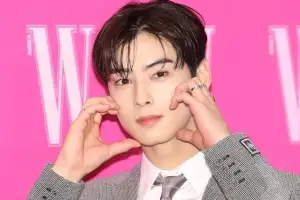

한국전통문화대 심연옥 소장

“그동안 금실과 금실을 넣어 짜는 수동 직기가 없어 조선시대 왕실 복식을 복원할 수 없었습니다. 전통기술 복원 분야의 새로운 전기를 마련한 데다 전통 섬유 유물의 원형을 복원할 수 있게 된 게 가장 큰 성과입니다.”

문화재청 제공

심연옥 한국전통문화대 전통섬유복원연구소장이 11일 충남 부여 한국전통문화대에서 열린 현장 설명회에서 금사 제작과 직금제직 기술 복원 과정을 설명하고 있다.

문화재청 제공

문화재청 제공

심 소장은 11일 충남 부여 한국전통문화대에서 금사 제작과 직금제직 기술 복원 과정 현장설명회를 열었다. 그는 40년 전부터 스승 고(故) 민길자 교수와 금으로 실을 만드는 금사 제작 기술과 직물 표면에 금사로 문양을 넣는 직금제직 기술 복원을 연구했다. 2011년 제자들과 팀을 꾸려 복원 작업에 본격 착수, 4년간 연구 끝에 성공했다. 금사는 삼국시대부터 조선시대까지 전통 섬유공예에 사용됐다. 배지(背紙·맨 아래 종이)에 아교 등 접착제를 바르고 금박이나 은박을 붙인 다음 일정한 너비로 재단해 만든다. 직금 기술은 의례용 복식 등의 제작에 쓰였다. 지금까지 고려시대 불복장(佛腹藏·사리를 비롯한 여러 물건을 불상 내부에 넣는 의식), 조선 시대 궁중복식 등 수준 높은 직금 유물이 다량 발견됐다.

연구팀은 2011년 문헌 조사를 통해 전통 금사 제작 체계를 규명했고, 이듬해엔 한·중·일 3국의 금사 유물에 대한 과학적 분석과 기술 조사를 통해 우리가 중국이나 일본과 다른 독자적인 금사 제작 기술을 보유하고 있다는 사실을 밝혀냈다. 금사 제작에 중국은 뽕나무 껍질로 만든 상피지나 대나무를 이용한 죽지, 일본은 산닥나무 종류의 껍질로 만든 안피지를 배지로 사용한 데 반해 우리는 한지를 썼다.

2013년엔 배지, 접착제, 금박 등 재료의 최적 요건을 찾아내 금사를 만들었고, 지난해엔 수공(手工) 문직기를 제작해 직금제직 기술을 복원했다. 보물 1572호 서산 문수사 금동아미타불상 복장 직물인 고려시대 남색원앙문직금능(色鴛鴦紋織金·수덕사 근역성보관 소장), 조선시대 연화문직금(蓮花紋織金) 등 금사 직물 3점도 원형을 되살렸다. 심 소장은 “전통 직금 복식 분야는 물론 현대 공예 기법과의 접목을 통해 전통문화의 다각적인 활용에도 기여할 것”이라며 “앞으로 기술을 숙달하고 장인으로 키워 내는 노력이 필요하다”고 당부했다.

김승훈 기자 hunnam@seoul.co.kr

2015-02-12 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지