투병 중인 시인 엄원태 네번째 시집 ‘먼 우레처럼… ’

‘내 몸뚱이가 영락없이 토굴이다. 장좌불와(長坐不臥) 대신 장와불립(長臥不立)이다. 한 오백년쯤 지난 후, 뜻밖의 어느 도굴꾼에 의해 관 속까지 비껴드는 한 줄기 햇살처럼, 한 소식처럼, 내 몸에도 빛기둥이 섰다. 늦은 오후, 겨울 햇살 덕분이다.’(일주·日柱)

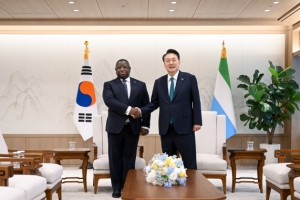

엄원태 시인

신도시가 들어설 도시 변두리로 이사간 시인은 “무릇 만상이 소멸의 운명에서 예외일 수 없을 테지만, 소멸의 역동성을 ‘혁신’이란 모토를 내세운 신개발지에서 생생하게 목도할 수 있었다”며 “이번 시집은 그렇게 덧없이 사라져간 것들에 대한 기록이자 애도”라고 했다.

그의 말대로 끝이 정해진 것들에 대한 담담하면서도 쓸쓸한 긍정이 시편을 감돈다. 햇살에 폭삭 주저앉은 상엿집을 보면서는 “영락없이 한 마리 죽은 짐승 몰골”이라며 “삶이란, 언제나 죽음 지척의 일”(주저앉은 상엿집)이라는 결론에 이른다. 하지만 고통의 임계점을 넘긴 시인이라도 가끔은 도리 없이 외로움이 사무친다. “내 외로움은 덩치가 북극곰 만하다. 무려 구백구십 킬로그램에 이른다.”(극지에서)

시인에게 이 무상을 견딜 방편이란 “오로지 내가 당신을 껴안는 것, 도리 없이 껴안는 것”(지금 여기)이다. 그래서 동네 개들의 검은 눈망울에 여문 슬픔을 알아보듯, 보잘것없는 이웃의 일상도 넉넉한 눈으로 쓰다듬는다.

‘개들에게선 어쩔 수 없이, 개 냄새가 난다/개들로선 어쩔 수 없는 것/저희들끼리 짓까불던 장난마저 심심해지자/네 발로 우뚝 서서 무심한 듯 내 얼굴을 올려다본다/각각의 슬픔으로 여문 검은 눈망울을/서로가 처음인 듯 가만히 들여다보곤 하는 때가 있다’(강아지들) 이태 전 교통사고로 아들을 잃고 텃밭에 매달리는 ‘407호 꼬부랑 할마시’의 뒷모습에서는 구태여 묻지 않아도 아픔을 짐작한다. ‘저 땡볕 아래,/흰 수건 덮어쓴 슬픔 하나, 달팽이처럼 꼬무락거린다/쌕쌕, 숨 쉬는 소리가 예까지 들린다’(햇볕 아래1)

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2013-07-24 21면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)