죽어서도 아름다운 거목

쌀쌀한 아침 바람 잦아들고 태양의 온기가 서서히 대지에 스밀 즈음, 마을 뒷동산으로 아낙네 서넛이 쉬엄쉬엄 올라온다. 공공근로라는 이름으로 마을 주변 정비에 나선 중년의 마을 여자들이다. “옛날에는 누가 시키지 않아도 일부러 올라와서 청소도 하고, 웃자란 풀도 뽑으면서 흥이 났는데, 지금은 영 맛이 나질 않아요!” 넉살 좋아 보이는 한 여자가 그들보다 먼저 동산에 찾아와 서성대던 나그네에게 인사치레로 먼저 이야기를 건넨다. ‘맛이 떨어진’ 건 동산 한가운데 서있는 훌륭한 한 그루의 큰 나무가 새까맣게 말라 죽었기 때문이다.

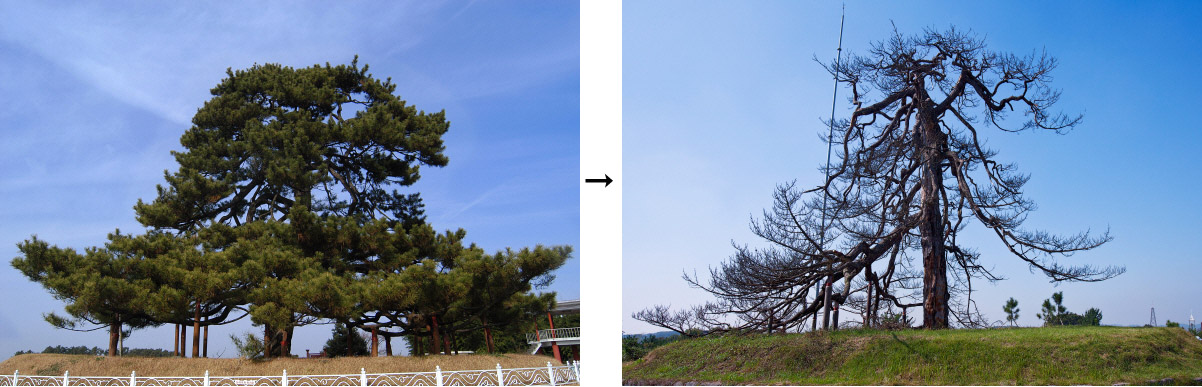

벼락을 맞아 창졸간에 생명을 잃었지만, 여전히 도도한 자태로 서있는 신작리 곰솔. 왼쪽은 벼락 맞기 전 모습이다.

소나무 종류의 나무가 그렇다. 느티나무나 은행나무는 벼락을 맞아 굵은 줄기가 부러져도 곧바로 죽지 않는다. 온전한 수형을 잃어 흉측한 몰골을 한 채로 모질게 삶을 이어간다. 그러나 소나무 종류는 줄기가 부러지기는커녕 나뭇가지 끝에라도 벼락을 맞으면 나무 전체에 고압 전류가 퍼져 창졸간에 생명을 잃고 만다.

“천연기념물로 지정했던 충남 서천 신송리 곰솔도 벼락을 맞고 고사한 뒤여서, 신작리 곰솔만큼은 어떻게든 살려보려고 애썼지요. 나무 치료에 관한 한 최고라 할 만한 전문가들을 총동원했어요. 하지만 어쩔 수가 없더군요.”

400살이 좀 넘은 신작리 곰솔은 키가 10.2m 이고, 가슴높이에서 잰 줄기둘레는 3.45m 인 큰 나무다. 그러나 실제로는 그의 몸피보다 훨씬 커 보인다. 주변에 자신의 위용을 가릴 만한 어떤 장애물도 없는 동산 한가운데 우뚝 서서 푸른 하늘과 맞닿아 있기 때문이다. 하늘을 향해 솟아오른 그의 늘 푸른 기개에는 거칠 것이 없다.

신작리 곰솔은 우리나라에 살아있는 모든 곰솔과 비교할 때, 규모에서도 따를 나무가 없다. 그러나 그를 훌륭한 나무로 여기는 건, 규모 때문만이 아니다. 400년이라는 긴 세월 동안 조심조심 다듬어온 그의 매무시를 따를 다른 나무가 없다는 게 더 큰 이유다. 나무를 찾아 방방곡곡을 헤매 다닌 지난 십여 년 동안 이 나무만큼 아름다운 곰솔은 만난 적이 없다. 낮은 자세로 하늘을 향해 경배하듯 서있는 신작리 곰솔의 장엄미는 단연 우리나라 최고의 곰솔이라고 단언할 수 있다.

●해풍 타고 자라는 검은 피부의 소나무

곰솔 가운데 신작리 곰솔에 견줄 아름다움을 지닌 나무가 있다면, 고작해야 천연기념물 제353호로 지정됐던 서천 신송리 곰솔을 들 수 있겠다. 그러나 그 나무도 신작리 곰솔처럼 2002년에 벼락을 맞아 고사했다. 벼락에 약한 이 땅의 곰솔들이 그렇게 차례차례 무너져 내린 것이다.

소나무의 한 종류인 곰솔은 바닷가에서 자라는 나무로 한자로는 해송(海松)이라고도 쓴다. 육지에서 자라는 소나무를 육송(陸松)이라고 하는 것에 견준 한자 이름이다. 또 육송의 줄기 껍질이 붉은 빛을 띠어서 적송(赤松)이라고 부르는 것에 대해 해송은 검은 빛을 띠고 있어서 흑송(黑松)이라 부르기도 한다. 흑송을 순우리말로 처음에는 ‘검은 솔’이라고 불렀는데, 부르기 쉽게 혹은 들리는 대로 적다가 ‘곰솔’이라는 예쁜 이름을 갖게 됐다.

●삶과 죽음 초월한 인간과 자연의 교감

자람은 느리지만, 생명력은 강인한 곰솔은 일단 뿌리만 내리면 그 자리에서 오래도록 잘 살아남는다. 소금기 짙은 해풍을 쐬며 자라는 나무이지만, 육지에서 자라지 못하는 건 아니다. 자생하지 않을 뿐이다. 육지에서도 어렵지 않게 만날 수 있는 나무이니, 해송이라는 한자이름보다는 곰솔이라는 우리 이름이 더 비숫하게 알맞지 싶다. 특별한 나무를 심고자 하는 기념식수에 특히 곰솔이 많이 쓰이고, 그런 나무들은 사람들의 극진한 보호 덕에 더 아름다운 모습으로 자라게 마련이다.

신작리 곰솔도 그렇게 사람들의 보호 속에서 오래도록 잘 자란 나무다. 특히 나무가 자리잡고 살아온 망성면 신작리는 젓갈축제로 유명한 충남 논산 강경읍과 경계지역이다.

충청과 전라도민 모두가 자랑스러워 할만한 나무이다 보니, 두 지역의 화합 상징물로 여겨지기도 했다. 오랫동안 이 나무 앞에 충청과 전라의 도민이 모여 축제를 벌인 것도 그래서였다.

몇 해 전만 해도 익산시를 지날 때마다 기쁜 마음으로 설렐 수 있었다. 세상에서 가장 아름다운 곰솔이라고 호들갑을 떨어도 선뜻 나서서 말릴 사람이 많지 않을 신작리 곰솔이 있어서였다. 심지어 신작리 곰솔을 직접 만나지 않고 그냥 지나친다 해도 익산시를 지나는 설렘은 재울 수 없었다. 그만큼 훌륭한 나무가 지켜주는 고장을 지난다는 자체만으로도 뿌듯했다. 그러나 이제 그 설렘은 나무를 향한 그리움으로 묻어둘 수밖에 없게 됐다.

무릇 모든 살아있는 생명은 죽음으로부터 자유로울 수 없다. 길고 짧음의 차이야 있겠지만, 삶은 죽음을 향한 조심스러운 행군의 다른 이름에 지나지 않는다. 사람의 짧은 수명에는 비할 수 없이 긴 세월을 사는 나무이지만, 그도 생명체인 이상 죽음을 뛰어넘지 못했다. 신작리 곰솔도 그렇게 자기에게 주어진 명을 다했다.

“시커멓게 죽었지만, 죽어서도 참 멋있어요. 그렇죠?”

쪼그리고 앉아 웃자란 풀을 뽑던 아낙이 허리를 펴며 나그네에게 아무렇게나 한마디 던지며 씨익 미소짓는다. 삶과 죽음을 넘어 사람과 나무가 이루는 교감의 표현이 바로 이것이지 싶다. 아낙의 미소에는 금세 죽은 곰솔을 되살릴 만큼의 온기가 담겨있었다. 죽어서도 아름다운 신작리 곰솔의 환한 미소가 천둥처럼, 번개처럼 빈 하늘에 우르르 쏟아져내리는 순간이었다.

글 사진 익산 고규홍 나무칼럼니스트 gohkh@solsup.com

▶▶가는길

전북 익산시 망성면 신작리 518. 천안~논산 간 민자고속국도를 이용하면 익산 신작리 곰솔은 금세 찾아갈 수 있다. 연무나들목으로 나가서 지방도로 69호선의 강경 방면으로 우회전하여 3.3㎞ 가면 산양리에 이른다. 논길 끝의 자동차 정비소를 지나 좌회전하면 한국폴리텍바이오대학 쪽으로 여강로 삼거리가 나온다. 좌회전하여 700m 쯤 가면 길은 둘로 나뉘고, 길 모퉁이에 주유소가 나온다. 왼쪽 길 100m 쯤 앞 언덕 위에 나무가 있다.

2010-11-04 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지