<4·끝> 누구나 ‘경계’에 선 조직내 성폭력

# “제게 사과하실 필요는 없습니다. 당신도 제가 싫어하는 줄 모르면서 그랬을 것입니다.” 지난달 28일 한 인터넷 커뮤니티에 위력에 의한 성폭력 피해자임을 밝힌 여성 A씨는 가해자를 향해 이렇게 말했다. 전직 영화 스태프(제작진)였다고 밝힌 A씨는 평소 존경하던 감독과 일을 하면서 쌓은 신뢰 관계와 자신의 꿈인 영화를 포기할 수가 없어 성관계 요구에 응했다고 털어놨다. 그러나 결국 작품을 다 끝내지 못하고 감독과의 관계를 끊으며 영화계를 완전히 떠났고, 10년이 지난 지금까지 남몰래 자책과 트라우마를 안고 산다고 토로했다.

꼭 성폭력 문제가 아니더라도 조직 안에서 상하구조가 뚜렷하고 일과 개인의 영역에 대한 분리가 잘 되지 않는 고질적인 노동문화는 자주 지적의 대상이 됐다. 장시간 노동과 잦은 야근과 회식, 밀착된 상하 관계일수록 업무로 맺어진 인간 관계가 조직 밖에서까지 종속될 가능성이 높기 때문이다.

한국노동연구원이 지난해 전국 30인 이상 규모 직장에 다니는 만 20세 이상, 50세 미만 근로자(공무원 제외) 2500명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 최근 5년간 직장 내 괴롭힘 피해를 당한 적이 있다는 근로자들이 1657명(66.3%)에 달했다. 특히 한 직장에서의 근속 기간이 길수록, 직장 규모가 클수록, 실패 허용도가 낮을수록, 회식이 잦고 회식 참여가 강제되는 경우일수록 직장 내 괴롭힘의 피해 경험 가능성이 높아지는 경향이 있는 것으로 나타났다.

김재희 변호사는 “상명하복 구조가 강한 조직에서 성폭력 문제가 발생하면 피해자는 가해자의 행위에 대해서만 문제를 제기하는 것인데 마치 윗사람에게 항명하는 것처럼 받아들여져 결국 조직의 문제로 불거지고, 피해자의 근태나 근무실적, 감정까지 평가·왜곡된다”고 꼬집었다.

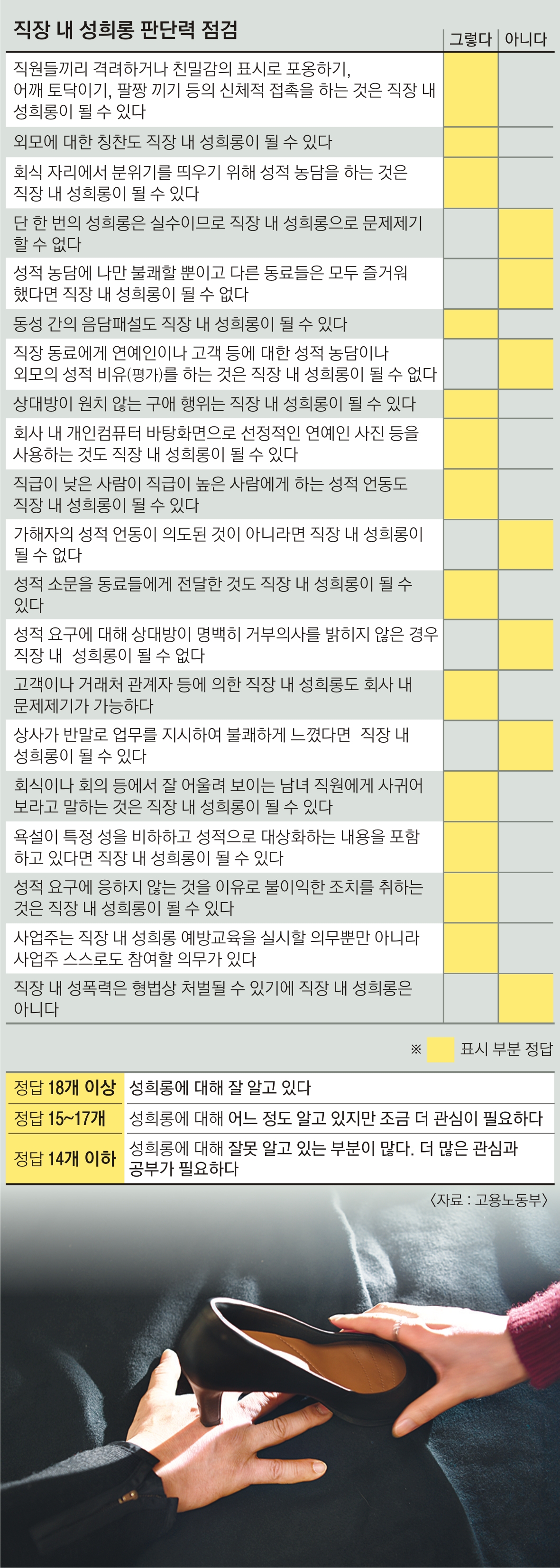

활발한 미투(Me Too·나도 피해자다) 운동을 계기로 남녀와 세대 간 성인지 감수성의 격차를 좁혀야 한다는 필요성도 꾸준히 제기되고 있다. 특히 직장 내 성희롱이나 성추행 사건들의 시발점이 되는 외모에 대한 평가, 가벼운 성적 표현, 과도한 사생활 간섭 등은 벌어진 인식의 차이 때문에 생기는 경우가 많다. 학생 때부터 성희롱 예방교육 등을 받으며 성폭력에 대한 문제의식이 높은 20, 30대들은 “아가씨같이 예쁘네”라는 표현 한마디에도 발끈할 수 있는 반면 40, 50대들은 “칭찬한 건데 예민하다”고 의아해한다. 관습적으로 굳어진 언행이 성폭력일 것이라고 생각조차 못하고 가볍게 반복하는 것이다.

여기에 조직 내 관계를 남녀 문제로 보지 않는 젊은 여성 직원들의 행동을 남성 상사들이 남녀 관계로 ‘착각’하는 순간 경계는 더욱 흐려진다. 친근함을 표시하기 위해 보낸 친절한 메시지와 ‘♡’(하트) 이모티콘, 분위기를 띄우기 위해 노래방에서 함께 춤을 추거나 회식 자리에서의 ‘러브샷’과 같은 가벼운 스킨십 등을 젊은 여성 직원들이 자발적으로 하는 것은 그가 남자라서가 아니라 단순히 상사와의 친밀한 관계를 위해서인데, ‘나를 좋아하는구나’라고 착각하면 곤란하다. 그런데도 실제로 성폭력 사건 관련 수사와 재판 과정에서조차 피해자들의 친밀한 행동이 “상대방도 나를 좋아했다”는 가해자의 주장을 뒷받침하며 오히려 피해자에게 불리한 증거가 되곤 한다.

따라서 성폭력 사건을 다루는 직장 내 기구는 물론 수사기관이나 법원의 전담 부서에도 인력 배치 등을 통해 이 같은 감수성의 격차를 좁혀야 한다는 주장도 나온다. 서울의 한 성폭력전담부 법관은 “피해자에게 건네는 질문부터 여성 법관과 남성 법관의 차이가 분명히 있다”면서 “여성 판사가 성폭력 사건을 바라보는 시각과 태도, 피해자의 행동을 이해하는 방식 등을 많이 배우게 돼 기계적으로라도 성비를 맞출 필요가 있어 보인다”고 말했다. 법조계에선 ‘딸을 가진 판사가 성폭력 사건에 더 엄격하다’는 우스갯소리도 전해진다. 그만큼 성폭력 사건을 얼마나 공감하며 접근하느냐가 곧 사건의 시작과 끝을 좌우할 만큼 중요하다는 지적이다.

허백윤 기자 baikyoon@seoul.co.kr

이민영 기자 min@seoul.co.kr

2018-03-12 8면