연합뉴스

과로로 숨진 택배노동자, 돌아오지 못한 아들

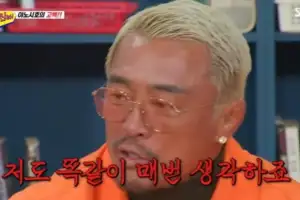

14일 오후 서울 중구 CJ대한통운 본사 앞에서 열린 과로로 사망한 고(故) 김원종 유가족 CJ대한통운 면담 요구 방문 기자회견에서 고인의 아버지가 생각에 잠겨있다. 2020.10.14.

연합뉴스

연합뉴스

17일 경제협력개발기구(OECD) 회원국인 유럽국가들과 한국의 상황을 비교한 연구에 따르면 아플 때 한국의 출근율은 결근율의 2.37배로, 유럽국가 평균 0.81배보다 매우 높은 수준이다.

한국보건사회연구원(보사연)은 ‘우리나라의 병가제도 및 프리젠티즘 현황과 상병수당 도입 논의에 주는 시사점’보고서에서 부실한 제도 때문에 아파도 출근하는 ‘프리젠티즘’이 한국 사회에 만연한 것이라고 지적했다.

병가 제도는 전체 사업장의 절반가량이 운영하고 있지만, 대부분 급여를 지급하지 않는 무급 휴가다. 전국 493개 민간기업의 취업규칙 자료를 분석한 결과 약 42%의 사업장이 취업규칙에 병가제도 규정을 담고 있으나, 유급으로 병가를 제공하는 기업은 7.3%에 불과했다. 특히 제조업과 건설업은 유급 병가를 주는 곳이 3.0%뿐이며, 100인 미만 사업장은 그 비율이 0.8%로 극소수였다.

그나마 정규직은 상황이 나은 편이다. 직장에서 병가를 제공하는 비율은 정규직 63.8%, 상용직은 59.6%였다. 하지만 비정규직은 20.4%, 임시직 19.3%, 일용직은 3.5%로 비율이 매우 낮았다.

또한 직장에서 병가를 제공하는 비율은 사업장 규모가 클수록 높았는데, 300인 이상 사업장의 경우 상용직 84.3%, 임시직 51.3%, 일용직 17.8%였고, 정규직은 87.0%, 비정규직은 54.4%였다. 반면 10인 미만 사업장의 직장 병가 제공 비율은 상용직 25.2%, 임시직 5.7%, 일용직 1.6%, 정규직 28.6%, 비정규직 6.2%였다.

종사상 지위별로 보면 상용직은 아파도 출근한 비율이 아파서 쉰 비율의 1.3배였고, 일용직은 1.6배였다. 계약직 여부에 따라서도 차이가 났는데, 계약 기간이 정해져 있지 않은 경우 아파도 출근한 비율은 아파서 쉰 비율의 1.3배였으나, 계약기간이 정해져 있는 경우 그 차이가 2배에 달했다.

김수진 보사연 보건정책연구실 부연구위원은 “약 50%의 사업장에 병가제도가 있는데도 아파서 쉰 비율 대비 일한 비율이 상당히 높은 것은 유급병가제도 도입이 필요함을 보여줄 뿐만 아니라 병가제도를 법적으로 의무화하지 않고 개별 기업의 재량에 맡기면 유명무실해질 수 있음을 시사한다”고 밝혔다.

김기태 보사연 포용복지연구단 부연구위원은 “누가 더 아파도 쉬지 못하는지를 비교 분석한 결과 일용직, 비정규직 등에서 병가 적용률이 낮고, 아파서 쉰 비율 대비 아파도 출근한 비율이 특히 더 높았다”며 “상병수당 도입 시 이들이 제외되지 않도록 면밀한 제도 설계가 필요하다”고 지적했다.

정부는 지난 7월 한국판 뉴딜 종합계획을 발표하며 한국형 상병수당을 도입하겠다고 밝혔다. 하지만 내년에서야 연구용역을 시행하고 2022년부터 저소득층 대상 시범사업을 하기로 해 상황의 시급성에 비해 정책 도입 속도가 느리다는 지적이 제기됐다.

이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지