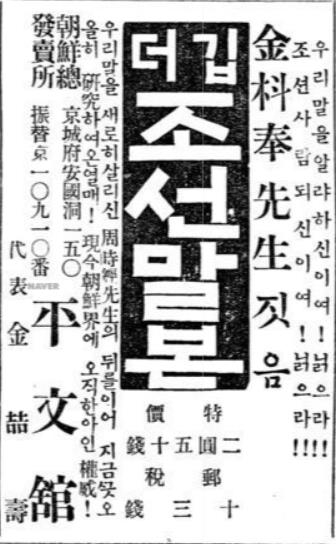

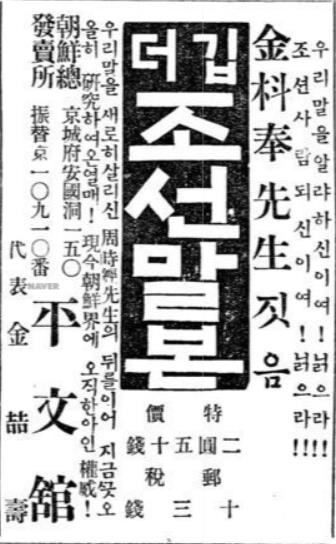

동아일보 1924년 1월 11일자에 게재된 ‘깁더 우리말본’ 광고.

김두봉은 3·1운동에 참가했다가 일제의 추적을 피해 중국 상하이로 망명했다. 상하이에서 김두봉은 임시의정원 의원과 신문사 편집위원 등의 일을 하며 한글 연구도 게을리하지 않았다. 망명 3년 만에 김두봉은 조선말본의 수정·증보판인 ‘깁더 조선말본’을 출간했다. 당시에는 드물게 가로쓰기였다. 이 책은 국내 신문에 신간으로 소개되고 광고도 실렸다. ‘깁더’라는 말은 깁고 더했다는 뜻이다. 깁더 조선말본에서 김두봉은 주시경의 문법 학설을 발전시켜 품사를 ‘씨’라 하고 9품사로 나누었다. 문(文)을 ‘월’이라고 하고 성분으로 나눴다. 이 책은 낱자를 모아서 글자를 만드는 조립식 활자를 사용했다. 독일로 유학을 가서 1927년 철학박사 학위를 받은 이극로는 이 활자를 얻어 독일에서 ‘허생전’을 인쇄해 발표했다고 한다.

김두봉은 항일 투쟁노선에서 이견을 보여 화북으로 이동해 1942년 옌안에 도착했다. 광복 후에는 북한으로 들어가 김일성대학 초대 총장, 북한 정권의 형식적인 국가수반인 최고인민회의 상임위원장이 됐다. 그러나 옌안파 숙청을 피해 가지 못하고 평안남도의 산골 오지로 끌려가 중노동을 강요당하다 1961년 전후에 사망한 것으로 알려졌다. 김두봉을 만난 것이 계기가 돼 한글 연구에 뛰어든 이극로는 1942년 ‘조선어학회 사건’으로 징역 6년형을 선고받고 복역하다가 광복을 맞아 풀려났다. 1948년 4월 ‘남북 제정당·사회단체 연석회의’ 참석차 평양에 갔다가 북한에서 잔류했다. 이후 최고인민회의 상임위원회 부위원장, 조국평화통일위원회 위원장 등을 지내고 1978년 사망했다. 두음법칙을 지키지 않는 등의 차이는 있지만, 북한의 언어와 표기법이 남한과 크게 다르지 않은 데는 김두봉과 이극로의 공이 크다고 할 것이다.

손성진 논설고문 sonsj@seoul.co.kr

2020-11-23 30면