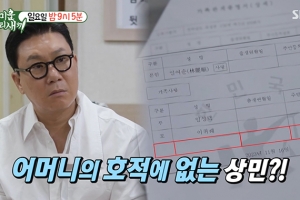

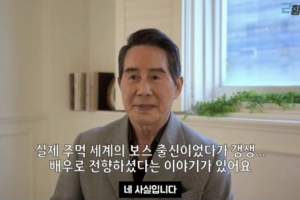

к·№ мӨ‘ лҜём—°м—җкІҢ вҖҳмғҲлҒјвҖҷлқјлҠ” л§җмқҖ м•ҪкіјлӢӨ. нҒ°мҳӨл№ мқҳ л¶ҲлЈ© нҠҖм–ҙлӮҳмҳЁ л°°лҘј л°ңлЎң лӮҙлҰ¬м°Қм§Ҳ м•ҠлӮҳ, мҲ 집м—җм„ң вҖҳм•„мӨҢл§ҲвҖҷ мҶҢлҰ¬лҘј л“Јкі мҡұн•ҙм„ң мҳҶ н…Ңмқҙлё” лӮЁмһҗмқҳ л’ӨнҶөмҲҳлҘј лӮ лҰ°лӢӨ. вҖңм–ҙлҰҙ л•Ң н•ң мӮҙ н„°мҡё лӮЁлҸҷмғқкіј м№ҳкі л°ӣкі мӢёмӣ лӢӨ. нһҳмқҖ лӢ¬лҰ¬м§Җл§Ң м•…м°©к°ҷмқҙ лӢ¬лқјл¶ҷм–ҙ л•ҢлҰ¬л©ҙ лҸҷмғқмқҙ м§ҲкІҒмқ„ н•ҳкіӨ н–ҲлӢӨвҖқкі н„ём–ҙлҶ“м•ҳлӢӨ.

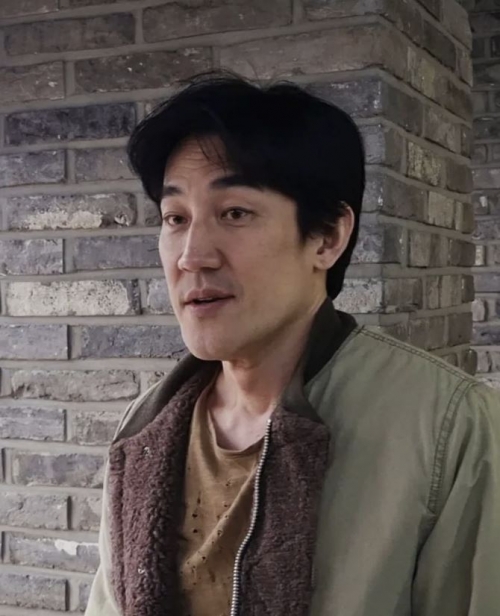

вҖҳкі л №нҷ”к°ҖмЎұвҖҷм—җм„ң кіөнҡЁм§„мқҳ м—°кё°лҠ” мәҗлҰӯн„°мҷҖ н•ң лӘёмІҳлҹј мӣҖм§ҒмқёлӢӨ. лҠҳ к·ёлһ¬лӢӨ. лӘЁлҚё м¶ңмӢ л°°мҡ°м—җкІҗ мҲҷлӘ…мІҳлҹј м«“м•„лӢӨлӢҲлҠ” м—°кё°л Ҙ л…јлһҖкіјлҠ” л¬ҙкҙҖн–ҲлӢӨ. вҖңм ңк°Җ мғқк°Ғн•ҙлҸ„ лҚ°л·” л•Ңл¶Җн„° м—°кё°л Ҙ л…јлһҖмқҖ м—Ҷм—ҲлҚҳ кІғ к°ҷмқҖлҚ°мҡ”. мӣҢлӮҷ мһҳн•ҳлӢҲк№Ңмҡ”. н•ҳн•ҳн•ҳ.вҖқ

нҸүмҶҢ м–өм–‘кіј нҶӨмқ„ кі мҠӨлһҖнһҲ мң м§Җн•ҳлҠ” мһҗм—°мҠӨлҹ¬мҡҙ вҖҳл”•м…ҳвҖҷ(л°ңм„ұВ·л°ңмқҢ)мқҖ мӢ мқё м—°кё°мһҗ кіөнҡЁм§„мқҳ мһҘм җмқҙм—ҲлӢӨ. мҳӨл””м…ҳ н”„лЎңк·ёлһЁ мӢ¬мӮ¬мң„мӣҗмңјлЎң лӮҳмҳЁ 박진мҳҒмқҙ вҖңл…ёлһҳн•ҳлҠ” лӘ©мҶҢлҰ¬мҷҖ нҸүмғҒмӢң лӘ©мҶҢлҰ¬к°Җ лҳ‘к°ҷм•„м•ј н•ңлӢӨвҖқкі л§җн•ң кІғкіј 비мҠ·н•ң л§ҘлқҪмқё м…Ҳ. кіөнҡЁм§„мқҖ вҖңл”•м…ҳмқҖ нғҖкі лӮҳлҠ” кІғ к°ҷлӢӨ. л§җмқ„ мһҳ мҳ®кё°лҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мһҲлӢӨ. к·Җм—җ мҸҷмҸҷ л“Өм–ҙмҳӨкІҢ м–ҳкё°н•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мһҲм§Җ м•ҠлӮҳ. лӮҳлҸ„ мўҖ к·ёлҹ° нҺёмқҙм—ҲлҚҳ кІғ к°ҷлӢӨ. к·ёлһҳм„ң мһҳн•ҳлҠ” кІғмІҳлҹј 비міӨмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨ. л¬јлЎ н•ҙмқјмқҙ мҳӨл№ мІҳлҹј л§җмһ¬мЈј м—ҶмқҙлҸ„ м—°кё°лҘј мһҳн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨлҸ„ мһҲлӢӨ. нҳёнҳёнҳё.вҖқ

вҖҳм—¬кі кҙҙлӢҙ2вҖҷлҘј лҢҖнҳ• мҠӨнҒ¬лҰ°мңјлЎң ліҙлҚҳ лӮ кІ°мӢ¬н–ҲлӢӨ. л°°мҡ°к°Җ лҗҳкё°лЎң. вҖң진м§ң лӘ»мғқкІјлҚ”лқј. к°ҖкҙҖмқҙм—ҲлӢӨ. к·ёл•җ мҙ¬мҳҒн•ҳл©ҙм„ң лӘЁлӢҲн„°л§Ғ к°ҷмқҖ кІғлҸ„ лӘ°лһҗлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мқҳмҷёмҳҖлӢӨ. мӢңмӮ¬к°Җ лҒқлӮҳкі лӮҳм„ң мӮ¬лһҢл“Өмқҙ вҖҳ진м§ң н•ҷмғқмқ„ мәҗмҠӨнҢ…н–ҲлӮҳ. л„Ҳл¬ҙ мһҳн–ҲлӢӨвҖҷлҠ” л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ. мғқм „ мІҳмқҢ лҚ” мһҳн•ҙ ліҙкі мӢ¶мқҖ мҡ•мӢ¬мқҙ мғқкІјлӢӨвҖқкі л– мҳ¬л ёлӢӨ.

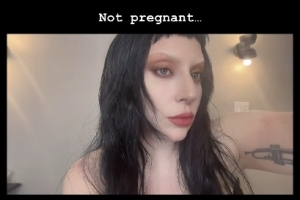

мІҳмқҢл¶Җн„° мЈјм—°мқҙм—ҲлӢӨ. мЈјмң„м—җм„ лҠҳ вҖҳмһҳн•ңлӢӨвҖҷкі н–ҲлӢӨ. л§Өл„ҲлҰ¬мҰҳм—җ л№ мЎҢлӢӨ. вҖң(л°°мҡ°лЎңм„ң) м•Ңм•„м•ј н• кұҙ лӢӨ м•Ңм•ҳлӢӨлҠ” к·ёлҹ° мғқк°Ғмқ„ н–ҲлӢӨ. мһҗл§Ңн–ҲлӢӨ. вҖҳк°ҖмЎұмқҳ нғ„мғқвҖҷ(2006)мқ„ м°Қмңјл©ҙм„ң мғқк°Ғмқҙ л°”лҖҢм—ҲлӢӨ. к°ҷмқҖ м—ӯн• мқ„ к°ҷмқҖ л°°мҡ°к°Җ н•ҳлҚ”лқјлҸ„ мЎ°кёҲл§Ң 비нӢҖкі лҸҢлҰ¬кі кј¬кё°л§Ң н•ҙлҸ„ ліҖнҷ”лҘј мӨ„ мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” кұё 비лЎңмҶҢ м•Ңм•ҳлӢӨ. м—°кё°лһҖ л¬ҙк¶Ғл¬ҙ진н•ҳлӢӨлҠ” кұё мғҲмӮј к№ЁлӢ¬м•ҳлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ. лҳҗн•ң вҖңмӣҗлһҳлҠ” н•ңмҡ°л¬јмқ„ нҢҢкі лҒқмһҘмқ„ ліҙлҠ” м„ұкІ©мқҙ м•„лӢҲлӢӨ. лҲ„көҙ мқҙкІЁліҙкІ лӢӨкұ°лӮҳ м–ҙлҠҗ мң„м№ҳк№Ңм§Җ мҳ¬лқјк°ҖкІ лӢӨлҠ” мғқк°ҒлҸ„ лі„лЎң м•Ҳ н•ңлӢӨ. вҖҳм ҒлӢ№нһҲвҖҷлҘј мўӢм•„н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мқҙм мҠ№л¶Җмҡ•мқҙ мғқкІјлӢӨ. 진м§ң мһҳн•ҙ ліҙкі мӢ¶лӢӨ. м§ҖлӮң 10л…„ліҙлӢӨ м•һмңјлЎңмқҳ 10л…„мқҙ лҚ” м—ҙм •м Ғмқј кІғ к°ҷлӢӨвҖқкі лҚ§л¶ҷмҳҖлӢӨ.

мһ„мқјмҳҒ кё°мһҗ argus@seoul.co.kr