영화 제목은 어쩔 수 없이 김승옥의 소설 ‘무진기행’을 떠올리게 한다. 이때 ‘기행’이라는 단어의 쓰임을 주의 깊게 보지 않으면 안 된다. 알고 있는 대로, 기행은 여행한 기록이라는 뜻이다. 한데 그렇게 보면 이상한 점이 있다. 철원과 무진은 등장인물들에게 전혀 생소한 곳이 아니라, 그들의 연고지라는 사실이다. 지금은 직장이 달라 전부 떨어져 살지만 원래 철원은 (큰며느리를 제외한) 가족의 보금자리였고, 무진은 주인공의 본적지였다. 애초에 기행은 고향과 연결시킬 수 있는 말이 아니다. 그런데 두 작품은 모순된 표제를 내세운다. 낯익은 동네에서 등장인물들은 정말로 낯선 여행을 하기 때문이다. 그들은 익숙하다고 생각했던 가족-타인을, 또한 조금도 의심치 않던 자기 자신을 하염없이 헤맨다.

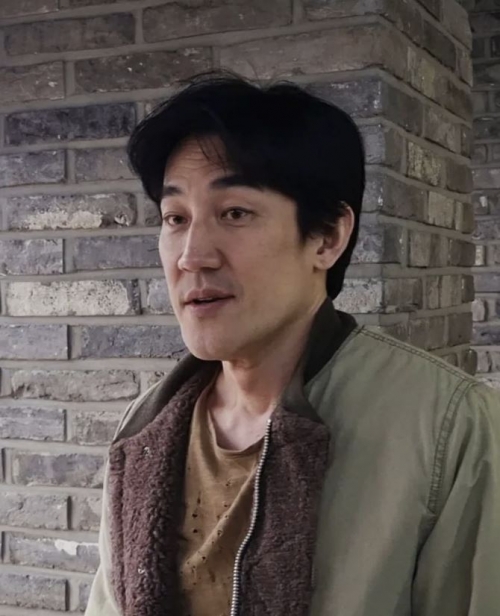

갑작스럽게 눈이 푹푹 쏟아진다. 철원에서 나갈 수 있는 길이 막힌다. 형식적으로만 이어져 있던 가족 해체를 공표한 바로 뒤, 식구들이 한집에서 며칠 동안 얼굴을 맞대야 하는 불편한 상황이 펼쳐진다. 가족이 가진 제국의 속성과, 가족 구성원이 가진 식민지의 속성이 저마다 부딪치고 뒤섞여 엉클어진다. 아버지와 어머니를 비롯해 아버지와 아들, 어머니와 며느리, 아들과 며느리의 입장이 중첩된다. 내면의 그늘이 조금씩 서로에게 드리워진다. 각자 감추고 피차 모른 척해 왔던 것이다. 눈이 그친다. 이들은 다시 제 갈 길을 간다. 아무것도 해결된 문제 없이, 다만 서로의 그늘이 마주 겹쳤던 흔적을 지닌 채로. 12세 관람가. 21일 개봉.

허희 문학평론가·영화칼럼니스트