코로나로 극빈층 1억 1400만명 더 늘어

전세계 인구 9.4% 하루 생활비 2200원

억만장자들 총재산 10조 2000억 달러

한국도 상위·하위 20% 소득격차 5.4배

美월가 점령 ‘우리가 99%다’ 시위처럼

부의 불평등 계속 땐 극심한 저항 재현도

부쿠레슈티 AP 연합뉴스

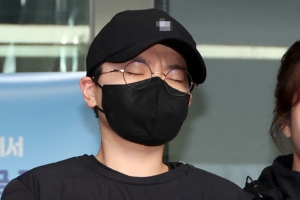

“우린 일하고 싶다”

루마니아 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 수도 부쿠레슈티의 식당과 영화관, 숙박업소 등의 영업을 다시 중단하기로 한 가운데 7일(현지시간) 부쿠레슈티에서 업소 종사자들이 ‘우리는 일하고 싶다’고 쓴 손팻말을 들고 항의하고 있다.

부쿠레슈티 AP 연합뉴스

부쿠레슈티 AP 연합뉴스

‘하루 생활비 1.9달러(아프리카 극빈층) vs 1년 새 불어난 재산 574억 달러(세계 부자 1위 제프 베이조스)’.

세계은행(WB)과 스위스 은행 UBS가 각각 발표한 세계 빈곤과 슈퍼리치 현황 보고서를 통해 코로나19 이후 짙어진 양극화의 양상을 이같이 요약할 수 있다.

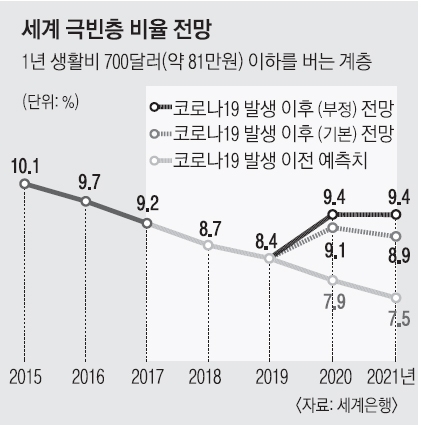

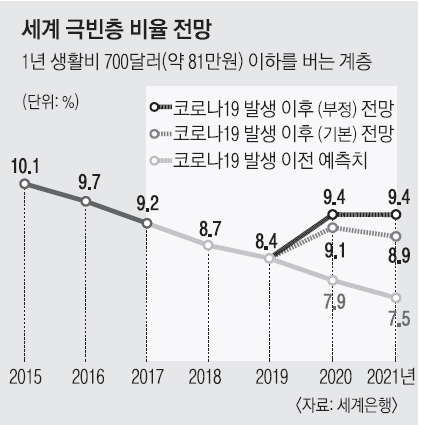

WB에 따르면 올해 코로나 사태로 8800만~1억 1400만명이 추가로 극빈층으로 전락했는데 연말까지 극빈층 규모는 약 7억 3000만명(전 세계 인구 9.4%)에 이를 것으로 추산된다. 이들의 하루 생활비는 1.9달러(약 2200원)로, 1년에 고작 700달러(약 81만원)로 연명한다.

당초 WB는 코로나 이전 올해 말 기준 전 세계 극빈층을 6억 1500만명으로 예측했다. 조사를 시작한 1990년 10억 8500만명(전 세계 인구의 36%)에서 지난해 6억 3000만명(8%)까지 빈곤층이 조금씩 줄어들었으나 코로나 팬데믹에 수십만명이 일자리를 잃으면서 감소 추세가 뒤집어진 것이다.

나이지리아 남서부 라고스에 사는 한 가족은 코로나가 한창이던 지난 4월부터 동네 푸드뱅크에서 지급받는 식량으로 연명하고 있다. 도시 봉쇄 이후 일용직인 가장의 수입이 끊겼고 가족은 기댈 곳이 없었다. 푸드뱅크에 줄을 서는 인원은 하루 300여명에서 3000여명으로 급증했다. 알자지라 방송에 따르면 지난 5월 기준 나이지리아 인구의 40.1%가 1년에 352달러 이하로 생활하는 극빈계층으로 분류됐다. 이들의 하루 생활비는 1달러도 안 된다. 남아시아, 사하라 이남 아프리카에 집중됐던 극빈층은 인도, 나이지리아, 인도네시아 등 중간소득 국가에서 새로운 극빈층(82%)을 양산하고 있다. 더 큰 문제는 주로 저학력 농업 종사자였던 극빈층이 코로나 사태 이후엔 기본 학력을 갖춘 도시 노동자들로까지 확대되고 있다는 것이다.

지구촌 곳곳에서 최저 생계조차 위협받는 인구가 늘어나는 동안 전 세계 슈퍼리치들은 코로나19를 기회로 막대한 부를 한층 공고히 했다.

우리나라 사정도 비슷하다. 통계청의 가계동향조사에 따르면 1분기 소득 상위 20%(5분위)는 하위 20%(1분위)보다 5.41배 많은 소득을 올린 것으로 나타나 지난해 같은 기간(5.18배)보다 소득격차가 악화됐다. 고용부진 장기화에 따라 지난 8월 기준 1년 미만 임시 근로자는 31만 8000명, 1개월 미만인 일용 근로자는 7만 8000명 줄었다.

글로벌 빈부격차가 심화되면 ‘부의 지속 가능성’에 대한 의문도 커질 수밖에 없다. 일각에서는 부의 집중이 변곡점에 이르렀다면서 대책을 마련하지 않으면 최악의 경우 민중봉기까지 일어날 수 있다고 우려한다. 10년 전 글로벌 금융위기 당시 부를 독점한 1% 부자들에 저항해 미국 월가를 점령했던 ‘우리가 99%다’ 시위를 넘어서는 극심한 저항이 재현될 수도 있다는 경고다.

WB도 코로나 극복을 위한 저개발국·중진국의 부채 탕감, 혁신 지원 등이 과감히 이뤄지지 않는다면 2030년까지 빈곤을 종식하겠다는 유엔 계획이 수포가 될 것이라고 경고했다. 데이비드 밀패스 WB 총재는 “코로나가 세계 불평등을 악화시키고 포용적 성장으로 돌아가는 것을 더 어렵게 만들 것”이라고 우려했다. 하준경 한양대 경제학부 교수는 “전 세계적인 양극화 심화에서 우리나라도 예외일 수 없다”면서 “지속적 재정 투입을 통해 취약계층 고용을 위한 재교육, 창업 진입 장벽 낮추기 등의 노력을 해야 한다”고 말했다.

서울 이재연 기자 oscal@seoul.co.kr

세종 하종훈 기자 artg@seoul.co.kr

2020-10-09 2면