지속의 순간들/제프 다이어 지음, 사흘 펴냄

1930년대, 그러니까 대공황의 잿더미 속에서 프랭클린 루스벨트의 신화가 이륙하던 그 시간, 그 시간은 하나의 기념비다. 비슷한 내용인데 강조점에 따라 조금씩 달리 부르는 말들이 많다는 것이 이를 증명한다. 누군가는 자유민주주의의 갱신, 누군가는 수정자본주의 혹은 혼합경제체제, 누군가는 대압착의 시대, 누군가는 실질적인 사회민주주의의 시대, 누군가는 최첨단 정보기술(IT) 유행을 타고 자본주의 2.0이라 부르는 시대.

사흘 제공

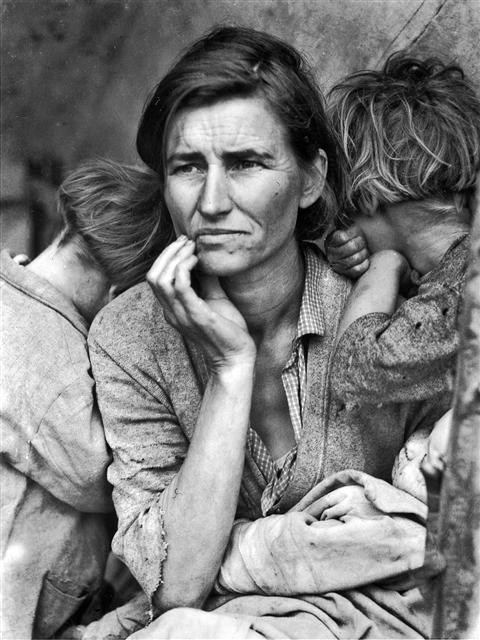

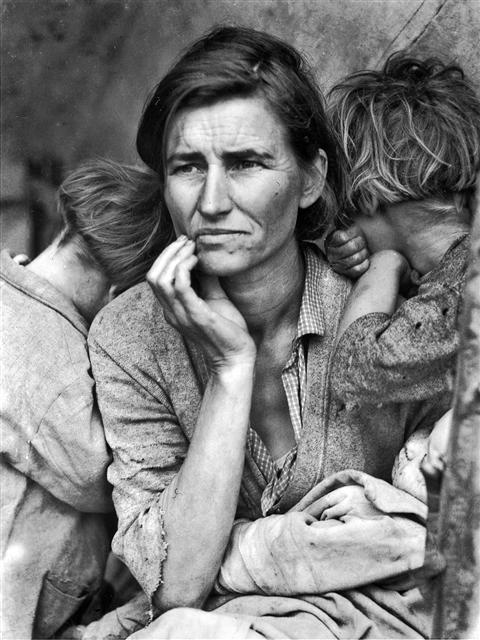

너무도 유명한 도로시아 랭의 1936년작 ‘이주자 어머니’(Migrant Mother). 1999년 제임스 나트웨이가 코소보 지역에서 알바니아인들의 인종청소 장면을 찍은 사진과 조금도 다르지 않다. 극도의 불안을 내뿜는 눈과 앙다문 입, 그리고 거기에 가져다 댄 손까지.

사흘 제공

사흘 제공

다른 하나는 빨간 약 먹고 냉정하게 현실을 보는 것이다. “농업안전국(FSA)의 국장이던 경제학자 렉스퍼드 터그웰은 1935년 그의 오랜 조수인 로이 스트라이커에게 역사 관련 분과를 일임했다.” 중요한 것은 1935년이란 시점. 숨 죽이고 있던 기득권층이 마침내 뉴딜에 반기를 들기 시작했을 때다. 이 난관을 돌파하기 위해 터그웰의 제자이자 사회학자인 스트라이커가 선택한 것은 사진이었다. 왜? “삶의 현실을 포착하는 사진이야말로 경제학적 논의를 이끌어낼 수 있는 힘을 지니고 있다고 믿었기” 때문이다. 지금 나라 꼴이 어떤지 두 눈 뜨고 똑똑히 보라는 얘기다.

‘지속의 순간들’(제프 다이어 지음, 한유주 옮김, 사흘 펴냄)은 바로 이 시기를 전후해 확립된 다큐사진들이 지금까지 어떻게 변주되고 있는지를 다룬다. 알프레드 스티글리츠, 다이앤 아버스, 유진 아제, 리처드 애버던, 워커 에번스, 도로시아 랭, 유진 스미스 등 현대다큐 사진을 말할 때면 빼놓을 수 없는 인물들이 줄줄이 등장한다.

사진을 두고 ‘지속’과 ‘순간’을 얘기하는 것은 지겨운 감이 있다. 지속되면 순간이 아니요, 순간은 지속되지 않는다. 이 둘의 충돌지점이 사진의 매력이다. 그런데 이 책에서는 의미가 조금 다르다. 저자는 작가의 의도, 시대 배경 등을 모두 뛰어넘어 개별 작품들을 징검다리 삼아 겅중겅중 뛰어다닌다. 작가나 시대에 따른 연대기적 ‘순간’을 해체한 뒤 저자의 관점에 따라 재배치해서 이를 ‘지속’으로 재해석한다. “이 책을 써내려 가면서 나는 점차 실제로 사진을 찍은 사진가가 아닌 다른 사람이 찍은 것처럼 보이는 사진을 좋아하게 됐다”고 고백할 정도다. 연대기가 차이, 구분, 범주화라면 저자는 이를 한데 섞어 콜라주를 만든다. 콜라주를 빛내는 것은 저자의 독창적 글쓰기다.

가령 이런 식이다. 책은 폴 스트랜드의 1916년작 ‘맹인’(Blind woman)에서 시작한다. 뉴욕 시내의 맹인이란, 구걸하는 누추한 이들이다. 눈이 안 보이기 때문에 포장하거나 위장할 수 없는, 자신의 민낯을 드러내는 존재다. 맹인들은 주로 아코디언을 들고 있다. 그래서 루스벨트의 죽음에 흑인이 눈물 흘리는 장면을 담은 에드 클라크의 1945년작 ‘귀향’(Going home)을 들고 나온다. 얼굴을 위장하거나 꾸미지 않는다는 점에서 정신적 맹인, 그러니까 정신병자 등 특이한 사람들을 열심히 찍은 다이앤 아버스 얘기를 꺼낸다. 그러고는 1932년 어둠에 잠긴 파리 뒷골목을 렌즈에 담은 사진집으로 일대 센세이션을 불러일으킨 브라사이 얘기로 넘어간다.

“밝은 한낮의 빛 아래서 당신이 주목하는 것들-색, 머리카락, 옷-은 모두 손쉽게 바뀔 수 있다. 그러나 밤이 되어 집중해서 보아야만 하는 것들-어깨의 경사각, 옷이 닳은 방식, 걸음걸이-는 결코 변하지 않는다. 그것들은 당신의 손금만큼이나 개인적이고 불변적이다.” 그래서 손, 조지아 오키프의 손을 집중적으로 찍은 알프레드 스티글리츠를 불러낸다.

저자는 이런 방식으로 사람의 등, 누추하게 낡아버렸거나 절망적인 손에 쥐어져 구겨진 모자, 복잡하게 구겨진 시트가 씌워진 빈 침대, 텅 비거나 부서진 벤치, 창으로 내다보는 도시 이미지, 길과 이발소의 모습, 땅바닥 속으로 꺼져들어가는 이미지로서의 계단, 불안감에 서성이지 않고 앉아 있을 수 있는 권력의 상징으로서 보안관의 흔들의자 등 끊임없이 소재를 이어가며 이야기를 풀어놓는다.

결론? 막바지에는 9·11테러로 충격에 빠진 뉴욕 사람을 찍어둔 사진을 배치해 뒀다. 도입부 맹인 사진과 절묘하게 겹쳐진다. 전망을 잃어버린, 그래서 민낯을 드러내버린 미국인이다. 별다른 장, 절 구분이나 소제목조차 없이 27쪽 맹인 사진에서 468쪽 뉴요커 사진까지 한번에 통으로 쭉 이어지는 본문은, 어쩌면 이 책 자체가 하나의 거대한 지속의 순간들 그 자체임을 드러낸다.

저자는 9·11테러에서 멈췄다지만, 그러고 보니 집권 2기 오바마 정부가 다시 불러낸 인물은 루스벨트다. ‘중산층의 아버지’로서 말이다. 흑백 다큐 사진에나 남아 있는 옛 추억이라 밀쳐 뒀던 과거가 지금도 지속되고 있음을 깨달은 것이다. 온전히 미국적 맥락의 작업들임에도 이 사진들이 그리 낯설지만은 않은 것은, 우리 역시 70% 중산층 복원을 내세워서 그런지도 모르겠다.

번역자는 짐작하는 그 소설가가 맞다. 출판사에서 먼저 접촉했는데 저자의 매력에 빠져 다른 책들 번역까지 맡았다. 재즈를 다룬 ‘그러나 아름다운’(But Beautiful: A Book About Jazz)을 오는 4월쯤에, 그 뒤 소설 등도 번역해낼 예정이다. 이 책은 보도사진의 아성으로 꼽히는 뉴욕국제사진센터에서 상을 받은 책이다. 2만원.

조태성 기자 cho1904@seoul.co.kr

2013-02-02 17면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)