혁명의 배반 저항의 기억/육영수 지음/돌베개/300쪽/1만 7000원

“모든 혁명은 배반당한 혁명이다.”

돌베개 제공

여성들의 베르사유 행진을 묘사한 그림. 역사가 미슐레는 “남자들이 바스티유 감옥을 탈취했다면 여성들은 왕을 사로잡았다”고 기록했다.

돌베개 제공

돌베개 제공

1960년대 서구 학생운동의 정신적 지주이자 프랑크푸르트학파의 거두인 철학자 허버트 마르쿠제. 그는 지배계급으로부터 승리를 쟁취해야 할 모든 혁명이 숙명적으로 패배의 요인을 품고 있다고 지적했다. 이는 모순이지만, 일면 시행착오를 통한 역사발전이란 긍정적 요소도 갖고 있다.

그렇다면 혁명의 불임시대에 살고 있는 우리의 모습은 어떠한가. 한때 인기를 끌던 학부 교양과목인 ‘시민사회와 혁명’은 강단에서 썰물처럼 밀려났고, ‘철 지난 혁명’의 기억은 겨울바다처럼 쓸쓸한 추억으로 남았다.

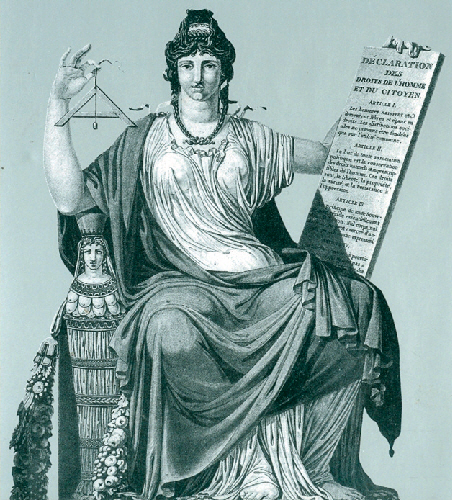

인권선언문의 삽화. 앙시앵레짐의 사망확인서로 불리는 인권선언문은 자유주의 이념과 부르주아 세계관이 혼재된 혁명헌법의 서문으로 작성됐다.

‘원조혁명’으로 불리는 프랑스 대혁명의 원죄는 아닐까. 중앙대 역사학과 교수인 저자는 “우리 아버지 세대가 숨 가쁘게 달음박질쳤던 4·19혁명과 그 아들딸들이 계승했던 1987년 6월 항쟁의 기억은 정녕 사라졌는가”란 물음의 화두를 던진다.

역사학계에선 1789년 7월 14일 바스티유 감옥 탈취 사건으로 불거진 200년도 더 된 혁명을 바라보는 시각이 엇갈린다. 혁명의 순수성을 강조하는 마르크스주의적 시선과 감춰진 이면을 짚어낸 수정주의가 충돌한다. 이는 역설적으로 더욱 풍부한 역사적 해석을 낳는 원동력이 되고 있다.

저자는 수정주의적 해석에 힘을 싣는다. “우리가 알고 있는 프랑스 혁명은 없다”고 단언한다. 프랑스 혁명은 지적 모험가들이 탐험을 멈추지 말아야 할 미지의 세계라는 이야기도 서슴지 않는다.

예컨대 프랑스 혁명은 식민지 유색 인종과 여성을 배반했다. 당시 프랑스 식민지였던 생도맹그(현 아이티공화국)에서 18세기 말 해방운동이 일어났을 때 혁명정부는 노예 해방보다 국가 이익을 우선시한다. 1791년 봉기 때 처형된 흑인 노예의 소지품에선 인권선언문이 발견됐다. 그만큼 카리브해의 흑인 노예들에게 자유와 평등은 신분제 철폐로 이해됐다. 하지만 프랑스 공화주의자들은 달랐다.

‘제3신분이란 무엇인가’의 저자로 프랑스 혁명의 이데올로그였던 E J 시에예스는 “흑인과 원숭이를 교배시켜 노동전문계급을 만들어 프랑스 노동계층을 노동의 굴레로부터 해방시키자”고 주장했다. 프랑스 혁명사에서 아이티 혁명과 흑인 노예제가 오랫동안 의도적으로 은폐된 이유다.

흑인 반란군의 힘이 세지고 백인 농장주들이 영국, 스페인과 동맹을 맺자 혁명정부는 아이티에서 노예 해방과 노예제 폐지를 조건부로 허락한다. 인권선언의 결과라기보다 식민지를 지키기 위한 궁여지책이었다.

프랑스 혁명 이후 여성들의 영역도 가사, 육아와 같은 영역으로 축소된다. 혁명 이후 나폴레옹 1세가 등장하자 여성 관련 법률은 약화되거나 폐지됐다 나폴레옹 민법은 가장이 원하면 아내와 자녀를 교정원에 감금할 수 있도록 했다. ‘성격 차이에 의한 이혼’이 불허되고, 아내가 간음할 때 남편이 살해할 수 있는 권리도 주어졌다. 초기에 당당하고 주체적인 대접을 받던 프랑스 여성들은 시간이 지날수록 반동분자로 전락했다. 참정권도 주변국보다 30여년 늦은 1940년대에야 얻을 수 있었다. 프랑스 혁명이 오히려 여성운동을 억압하는 못된 산파 노릇을 한 셈이다.

그렇다면 혁명이 외친 자유·평등·우애는 누구를 위한 것인가. 1789~1795년 세 차례에 걸쳐 발표된 인권선언은 ‘인간이면 누구나 누려야 할 권리’를 말하지 않았다. 보편주의는 남성, 백인, 유산계층에만 적용됐다. 저자는 장기적인 관점에서 프랑스 혁명은 세계 인권 발전에 오히려 나쁜 기억과 유산을 남겼다고 주장한다.

여기서 물음 하나. 지난해 대선을 전후해 국내에서 600만명의 관객을 불러모은 영화 ‘레 미제라블’의 배경은 과연 프랑스 혁명일까. 엄밀히 따지면 영화의 배경은 프랑스 혁명이 아니다. 영화 도입부에 장발장이 석방되던 해는 왕정복고기(1814~1848)의 초입인 1815년이다. 영화 후반부의 파리 시가전도 1832년의 일이다.

저자는 레 미제라블에 등장하는 민중은 프랑스 대혁명의 후손들이라고 말한다. 1789년 혁명과 1848년 혁명 사이에 낀 소위 ‘1820년 세대’라는 것이다. 이들은 1792~1803년 사이에 출생한 사람들이다. 원조혁명을 마중물 삼아 부르봉 왕가 타도를 사명으로 삼았다. 저자는 나폴레옹 키드인 ‘1820년 세대’와 박정희 키드인 우리나라의 ‘386세대’를 비교한다. 독재타도에 젊음을 바쳤지만 공통점은 딱 여기까지라고 했다. 박제화된 혁명의 기억, 혁명의 퇴보가 ‘386세대’의 특징이란 이야기다.

혁명은 성공하거나 실패하는 과거완료형 사건이 아니라 장기지속적이며 진행형인 미완의 프로젝트일지도 모른다.

오상도 기자 sdoh@seoul.co.kr

2013-07-13 17면

![“연예인보다 예뻤다”는 살인마…친엄마 눈까지 찔렀다 [사건파일]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/06/10/SSC_20240610125203_N2.jpg)