제1회 제주 4·3평화문학상 ‘검은 모래’

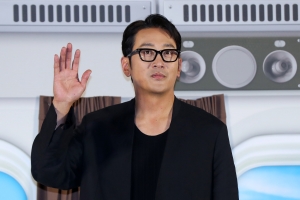

제1회 제주 4·3 평화문학상 수상작인 구소은(오른쪽·49)의 ‘검은 모래’(왼쪽·은행나무)는 제주 우도와 일본의 화산섬 미야케지마를 중심으로 잠녀 가족 4대의 이야기를 펼쳐놓는다. 일제 강점기부터 현재에 이르는 100여년의 시간을 통해 “정착을 꿈꾸는 영원한 이방인”이었던 디아스포라의 신산한 삶을 들여다본다.

구소은씨

미야케지마에서는 2대 해금과 3대 건일, 4대인 미유의 이야기가 본격적으로 펼쳐진다. 가까스로 일본 땅에 정착한 이들의 삶은 역사의 격랑 속에서 거세게 흔들린다. 구월의 남편은 가족의 생계를 위해 나가사키에 나갔다가 미군의 원폭으로 사망한다. 해금은 도쿄에서 유학 중이던 한태주를 만나 건일을 낳지만 한태주는 한국 전쟁에 북한군 학도병으로 참전해 전사한다. 일본인과 재혼한 해금은 차별을 우려해 아들의 이름을 마츠가와 켄으로 바꾼다.

미야케지마에서의 생활을 바탕으로 ‘검은 모래’를 썼다는 작가는 “을씨년스럽기 그지없던 작은 마을에서 갇혀 있는 에너지를 느꼈다”고 집필 동기를 밝혔다. 영탄조와 설명조의 표현이 지나치다는 지적에도 불구하고 “소설에서 서사가 얼마나 중요한지를 제대로 입증하고 있다”는 평과 함께 수상작으로 선정됐다.

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

2013-11-06 21면