태종재위 1414년은 ‘소송의 홍수’…訴 1만건 넘어

조선의 일상, 법정에 서다/한국고문서학회 지음/역사비평사/360쪽/1만 8000원우리나라엔 소송이 넘쳐 난다. 2009년 고소된 인원은 이웃 일본의 67배, 인구 10만명당 비율은 171배이다. 이런 현상은 어제오늘 일이 아니라 조선 초기와 후기에도 그랬다.

역사비평사 제공

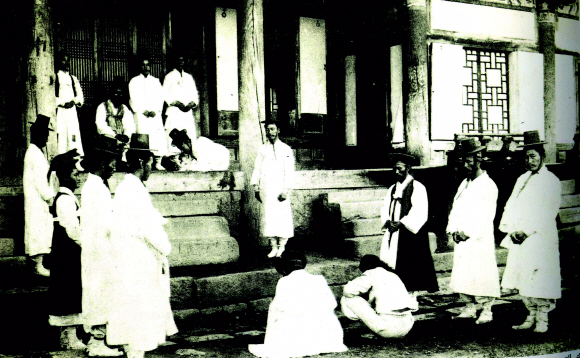

1890년대 법정 모습. 법관인 원님은 마루 위에 앉고 원고와 피고는 마당에 꿇어 앉은 상태에서 육방 관속이 지켜보는 가운데 재판이 이뤄지고 있다.

역사비평사 제공

역사비평사 제공

공자와 유교 사상을 받들었던 동방예의지국 조선의 위정자들이 소송이 적은 사회를 지향했지만 실상은 정반대로 흘러 동방소송지국(東方訴訟之國)이라 할 만했다.

조선시대를 대표하는 3대 소송은 노비 소송, 전답 소송, 묘지를 쓴 일로 생기는 송사인 산송(山訟)이었다.

명종 15년인 1560년 경주 양좌동의 양동 손씨가에 시집갔으나 후사를 잇지 못하고 요절한 최씨 부인의 재산을 친정으로 돌려 달라며 화순 최씨 측에서 양동 손씨 측을 상대로 제기한 소송은 무자녀 망녀의 재산 귀속을 둘러싼 처가와 시가의 분쟁이다. 재판 결과 요절한 부인의 제사를 손씨 측에서 지낸다는 점이 참작돼 그녀가 시집갈 때 데리고 갔던 30명의 노비를 원고와 피고가 반반씩 나눠 갖게 됐다.

조선시대에도 변호사라는 존재가 있었을까. 조선은 소송이 없는 사회를 이상으로 삼았기에 소송을 확대하는 데 일조하는 변호사와 같은 존재를 당연히 부정했지만, 당시는 쟁송위업자(爭訟爲業者)나 외지부(外知部)가 변호사 업무를 했던 것으로 보인다. 1706년 편찬된 법전인 전록통고(典錄通考)에 따르면 쟁송위업자는 쟁송(분쟁)을 교사(敎唆)하는 것을 생업으로 삼는 자로 법지식을 팔아 대가를 챙기는 사람이었다. 중종실록에 나오는 외지부는 법률을 암송하고 문권(소유권 등 권리를 증명하는 문서)을 위조하여 소송을 교사한 뒤 이기면 그로부터 이익을 취하는 무뢰배라고 하였다.

조선시대 최고위직 재판관은 누구였을까. 국왕이었다. 직접 참여해 재판과정을 지휘하기도 했고 전국에서 벌어진 사형죄에 관한 재판의 최종 결정은 전적으로 왕의 권한이었다.

유상덕 선임기자 youni@seoul.co.kr

오늘날 가업을 잇는다는 것은 어떤 의미일까. 디지털 혁명으로 전 세계는 일일생활권으로 들어섰고 성장 속도 또한 가파르다. 과다경쟁 체제는 청년실업이라는 사회적 문제를 던져 놓았다. 이런 시대에 ‘가업’이란 구시대의 유물처럼 보일지도 모른다. 일본이나 유럽 등에서는 수백년 동안 가업을 이어온 작은 가게와 그들의 이야기가 적지 않다. 국내에도 그런 이야기들이 가끔 소개되며 한편으로는 부러움의 대상이 되기도 한다. 그러나 정작 우리나라에는 오랫동안 가업을 잇는 사람들의 이야기가 많이 알려지지 않았다.

서울에서 통영으로 함께 내려온 젊은 부부는 지역의 건강한 먹거리를 찾다가 전남 구례군 지리산 농부 홍순영이 재배한 쌀을 찾아냈다. 직접 산지로 찾아가 구입하면서 한 가족의 삶을 만났다. 갓 스물을 넘긴 아가씨가 땀을 뻘뻘 흘리며 아버지의 뒤를 이어 땅을 가꾸고, 햇살과 바람에 가슴을 펴고, 환하게 웃음 짓는 모습을 봤다. 젊은 부부는 이 아가씨처럼 작지만 빛나는 삶을 살아가는 청년들이 또 있을 거란 생각을 했다. 신간 ‘가업을 잇는 청년들’은 이렇게 시작됐다. 언론과 인터넷을 뒤지면서 전국 곳곳에서 가업을 잇는 청년들을 찾아 나섰다. 그리고 2년 반 만에 한 권의 책으로 만들었다. 서울, 충주, 대구, 부산, 구례를 오가며 3대에 걸쳐 70여년 가업을 잇는 대장장이, 우리나라에서 6명뿐인 시계명장의 한집안 내력, 여러 5일장을 돌아다니며 물건을 파는 장돌림, 농부, 떡 기능인, 그리고 각종 가구에 덧대는 금속장식을 만드는 두석장 등의 이야기를 생생하게 다루고 있다.

이 책에 실린 청년들의 일은 비록 인기 직업은 아니다. 그러나 그들의 자긍심과 가업을 잇는다는 확신은 누구보다 단단하다. 일을 배우는 어려움도 있지만 즐거움이 더 크다는 점에서 감동이 느껴진다. 일을 대하는 마음가짐과 진정한 보람을 느끼며 살아가는 청년들의 삶이 오늘날 실업문제 등으로 고민하는 청년들에게 시사하는 바가 적지 않다. 이 책은 한국출판문화산업진흥원이 올해 처음 시행한 ‘우수출판기획안’ 공모에서 대상 수상작으로 선정됐다.

김문 선임기자 km@seoul.co.kr

2013-12-07 19면