‘필’ 꽂혔다고 덜컥 귀농했다간 필패… 이민 가듯 준비하라

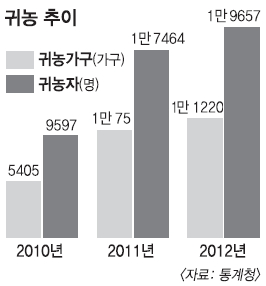

50대 베이비부머들의 귀농·귀촌 행렬이 이어지고 있다. 통계청 자료에 따르면 2012년 귀농·귀촌자는 2만 7018가구 4만 7322명에 이른다. 세분해 보면 농사를 지으러 간 귀농(歸農)자가 1만 1220가구 1만 9657명으로 가구 기준으로 전년보다 11.4% 늘었다. 귀농 가구수가 전년 대비 86.4% 늘어 폭증했던 2011년에는 못 미치지만 탈도시 대열은 트렌드로 굳어지고 있다. 반면 전원생활을 즐기기 위해 시골로 간 귀촌(歸村)자는 1만 5788가구 2만 7665명이었다. 한국귀농·귀촌진흥원 유상오 원장은 “이도향촌(離都向村) 행렬로 2021년에는 농촌 원주민보다 귀농·귀촌자가 더 많아질 것”이라며 “2030년에는 귀농·귀촌자가 300만명에 이를 것”으로 내다봤다.stslim@seoul.co.kr

한국귀농·귀촌진흥원 제공

예비 귀농인들이 비닐하우스에서 강사로부터 귀농교육을 받고 있다. 사전 교육을 받지 않으면 농촌 정착에 어려움을 겪을 가능성이 높다.

한국귀농·귀촌진흥원 제공

한국귀농·귀촌진흥원 제공

작년 4만 7322명 脫도시

귀농·귀촌자를 세대별로 보면 50대 가구주가 8299가구로 가장 많아 전체의 30.7%에 이른다. 1960년대 부모 손을 잡고 도시로 왔던 부머들이 장년이 되어 다시 농촌으로 돌아가고 있는 것이다. 이는 귀농 가구주의 평균 연령이 52.8세인 것에서도 확인된다. 다음은 40대가 22.5%로 뒤를 이었고, 60대 19.3%, 30대 이하는 17.7%, 70대 이상 10.3%의 분포를 보이고 있다.

농업진흥청 귀농귀촌종합센터 김부성 지도관은 “도시는 익명성이 보장돼 남의 간섭을 받지 않고 살아갈 수 있지만 시골은 주민들끼리 서로 알고 지내는 등 엮여서 지내는 곳”이라며 “정말 조용히 지내고 싶다면 도시 아파트가 훨씬 더 좋다”고 말했다. 또 농촌은 부족하고 불편한 것도 많은 만큼 가난한 삶에 대한 연습과 훈련도 해야 한다면서 심사숙고해 귀농을 결정할 것을 당부했다.

57%는 나홀로 귀농

유상오 원장도 “남자들은 전원생활에 대한 동경 등으로 ‘필’이 꽂히면 바로 행동으로 옮기는데 이는 절대 금물”이라며 “도시생활에 대한 회의가 아니라 현실과 미래에 대한 냉정한 분석을 바탕으로 귀농을 결정해야 한다”고 말했다.

귀농을 결정할 때에는 반드시 가족과의 상의를 거쳐야 한다. 50대는 자녀 교육이 대부분 끝나 자녀에 대한 부담은 적지만 아내의 동의를 끌어내기가 여간 어렵지 않다. 자녀, 남편 뒷바라지에 고생해 온 주부들이 이제 마음 편히 지낼 수 있게 됐구나 하는 판에 시골로 가자니 선뜻 따라 나서기가 쉽지 않다. 구아바농장을 일궈 귀농 성공 사례로 책자에 소개된 경기 안성시 김용구(55)씨 역시 아내의 반대에 부딪혔다. 아들이 대학에 진학한 뒤 이때다 싶어 시골에서 가서 살겠다는 뜻을 아내에게 털어놓았다. 그러나 평소 묵묵히 자신의 뜻을 따르던 아내는 귀농하려면 이혼하고 혼자 가라면서 거들떠보지도 않았다. 예상치 못한 반대에 부딪힌 김씨는 아내를 설득하기 위해 귀농 후보지로 선택한 현장을 함께 다니며 오랜 시간 진지한 대화를 나눠 간신히 아내의 동의를 받아 냈다. 지난해 귀농가구 가운데 57%인 6399가구가 1인가구인 것을 보면 가족의 합의를 이끌어 내는 게 얼마나 어려운지 짐작하게 한다.

땅사기 전에 열공 필수

귀농·귀촌하려면 우선 농촌에 대해 많이 알아야 한다. 농진청 귀농귀촌종합센터(1544-8572)로 문의하면 귀농·귀촌에 대해 감을 잡을 수 있다. 농식품부, 농협 등 8개 기관에서 8명이 나와 기술지도, 농업자금 대출 등 귀농·귀촌과 관련된 것을 종합적으로 일괄 상담해 주고 있다. 또 선배 귀농인의 도움을 받아도 되고 다음 카페 ‘귀농사모’ 등을 통해 정보를 얻을 수도 있다.

귀농 결심이 서면 사전 교육을 받으면서 준비를 해야 한다. 농진청 사이트에 들어가면 귀농귀촌 길라잡이 코너가 있는데 이곳(www.agriedu.net)에 온라인 교육과 오프라인 교육에 대해 자세하게 나와 있다. 온라인 교육은 ‘귀농·귀촌 마음가짐’, ‘자신의 능력을 활용한 귀촌’ 등 75개 과정이 있는데 회원으로 가입하면 무료로 교육을 받을 수 있다. 교육 시간은 1~2시간부터 19시간까지 다양한데 자신이 필요한 것을 골라 들으면 된다.

오프라인 교육은 귀농 실습형은 14개 기관에 16개 과정, 귀촌 실습형은 15개 기관에 16개 과정이 개설돼 있다. 귀농 합숙형은 4개 기관에 4개 과정이 개설돼 있는데 교육 시간은 50시간에서 300시간이 넘는 것도 있다. 오프라인 교육은 인원이 제한돼 있는데 올해는 모두 1573명을 대상으로 실시됐다. 비용은 ‘도시민을 위한 현장 체험’과 같이 귀농·귀촌 탐색 과정은 국비 지원 70%, 자부담 30%이며 ‘과수창업과정’처럼 전문적 기술 습득을 위한 과정은 국비 80%, 자부담 20%의 조건이다.

귀농교육을 100시간(오프라인 교육 50% 포함) 이상 받으면 귀농 창업자금을 지원받을 수 있는 만큼 교육을 받아두는 게 여러모로 좋다.

귀농·귀촌진흥원 자료에 따르면 귀농·귀촌자 가운데 귀농교육을 받은 사람은 17%에 불과하고 83%는 없다고 답해 대부분 사전준비 없이 ‘무작정 귀농’을 하고 있는 것으로 나타났다. 특히 100시간 교육을 받은 사람은 겨우 6%였다.

교육을 받고 나면 도시 근교의 텃밭을 일구면서 경험을 쌓아 두는 것도 한 방법이다. 또 부지런히 시골을 다니면서 분위기를 익혀 두는 것도 귀농·귀촌의 연착륙에 도움이 된다.

‘적성검사’ 꼭

맑은 계곡, 아름다운 꽃, 저녁노을 등 자연을 접하며 사는 것은 도시인들의 로망이다. 그러나 전원생활이 말처럼 쉬운 게 아니다. 도시에서야 아파트 주변에 온갖 편의시설이 다 갖춰져 있지만 시골은 그렇지 않다. 승용차로 한참을 가야 마트, 미장원 등을 이용할 수 있다. 베이비부머들은 도시생활이 몸에 밴 사람들이다. 전원생활을 꿈꾸기에 앞서 과연 자신이 시골 살기에 적합한지를 사전에 점검할 필요가 있다. 귀농·귀촌은 단순히 도시에서 농촌으로의 거주지 이동이 아니라 국가에서 국가로 이동하는 ‘이민’에 버금가기 때문이다. 가볍게 생각해선 안 된다는 이야기다.

시골 생활에 적합한지 여부는 농진청 귀농·귀촌 길라잡이 사이트에 들어가서 귀농·귀촌 준비도 테스트, 전원생활 테스트를 받으면 된다. 귀농·귀촌 준비도 테스트는 ‘단순 작업을 묵묵하고 꾸준하게 할 수 있다’, ‘다른 사람들과 어울리거나 사귀는 데 힘들지 않다’, ‘사무실 작업보다 야외에서 몸을 움직이며 일하는 것이 좋다’, ‘혼자보다 여럿이 일하는 것에 더 보람과 흥미를 느낀다’ 등 30개 문항에 대해 ‘매우 긍정’부터 ‘매우 부정’까지 다섯 개 척도로 답해 귀농에 대한 적성, 귀농에 대한 의욕·동기, 귀농 사전 준비상황 등 적합도를 측정하게 된다. 점검 결과 120~150점을 받으면 귀농에 대한 적응력이나 의욕, 준비 정도가 상당히 높은 것이며 75~119점은 귀농에 대한 기본적인 이해도나 적응 준비는 돼 있다고 판단된다. 30~74점을 받은 사람은 준비를 더 많이 해야 한다.

전원생활 적합도는 ‘나는 힘든 일도 마다하지 않는다’, ‘나는 잘 모르는 사람들과도 잘 지낸다’, ‘나는 작은 것에도 행복을 느낄 줄 안다’, ‘나는 미래의 행복보다 지금의 행복을 놓치지 않는 편이다’ 등 50개 문항에 대해 ‘그렇다’, ‘그렇지 않다’ 등 4가지 척도로 답해 점수화한다. 측정 결과 150점 이상이면 전원생활에 잘 적응할 수 있으며, 130~149점은 전원생활을 하기에 무리는 없으나 교육 등 준비를 좀 더 해야 하며, 100~129점은 농촌에 대한 이해도를 더욱 높여야 적응할 수 있는 것으로 판단된다. 100점 이하면 전원생활에 실패할 확률이 높다.

2013-12-20 22면