홍순구 교수에게 듣는 거북선 복원도 논란

아산 이천열 기자 sky@seoul.co.kr

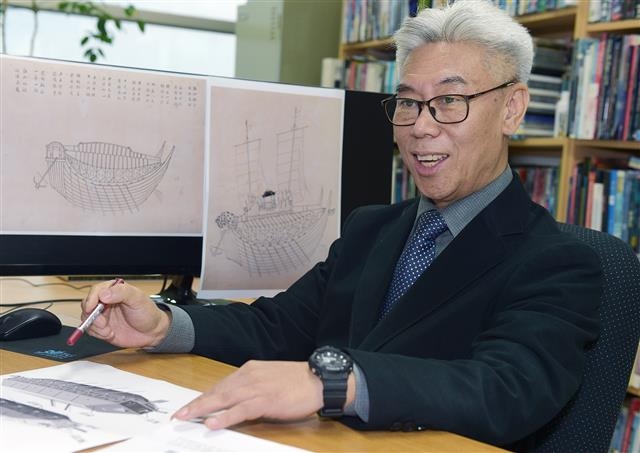

홍순구 순천향대 교수가 28일 자신의 사무실에서 이순신 장군의 거북선 복원에 대해 설명하고 있다.

아산 이천열 기자 sky@seoul.co.kr

아산 이천열 기자 sky@seoul.co.kr

홍순구 교수 제공

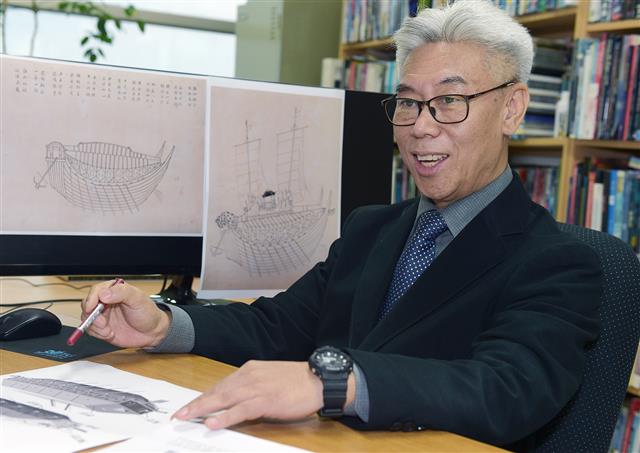

홍 교수가 3D 시뮬레이션으로 복원한 거북선.

홍순구 교수 제공

홍순구 교수 제공

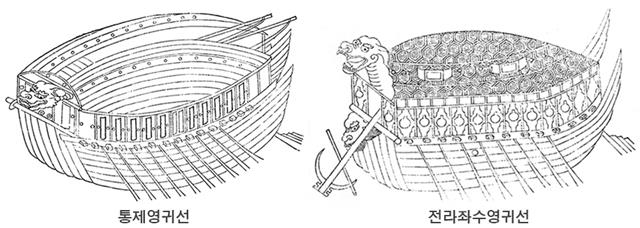

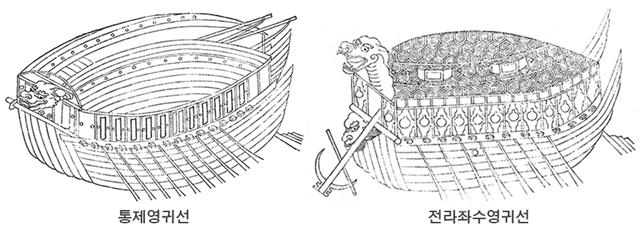

“이들 거북선은 정조 때 펴낸 이충무공전서의 그림을 바탕으로 복원됐다. 전서에 그림이 두 개 있는데 통제영 귀선은 꼭대기 3층 지붕에 작은 구멍이 좌우로 12개씩 뚫려 있다. 구멍 각도가 수직에 가까워 근접전 때 활을 조준하기 어렵다. 조총 정도나 쏠 수 있는데 임진왜란 때 조선은 조총이 없었다. 난이 끝난 뒤 선조의 명에 의해 조총이 만들어졌다. 전라좌수영 귀선은 3층 지붕에 큰 구멍이 두 개 있다. 활이 아닌 포를 쏘는 용도다. 특히 용머리가 굴뚝처럼 직각으로 서 있어 임진왜란 때 사용했다는 중화기 현자총통을 쏘기가 불가능하다. 해사가 복원한 거북선이 이것과 닮았다. 게다가 이충무공전서는 임진왜란이 발생(1592년)한 지 200년이 지난 1795년 정조의 명으로 유득공 등이 펴낸 것이다. 두 거북선 그림은 모두 정조 때 있었던 거북선을 바탕으로 그린 것으로 보인다.”

-그렇다면 이순신 장군이 만든 거북선 그림은 없나.

“없다. 비밀무기여서 이순신 장군이 기록을 남기지 않은 것으로 본다. 사천해전에 거북선이 처음 등장했는데 충무공이 있던 전라좌수영만 있었고, 다른 수군은 거북선이 없었다. 이순신 장군이 선조에 올린 장계에 ‘왜군의 침범이 있을 거 같아 귀선을 만들었다’는 기록이 있다. 건조 후 왕에게 보고할 정도로 비밀리에 거북선을 만들었다는 얘기다. 대신 현충사가 소장하고 있는 충무공 종가의 ‘귀선도’가 충무공의 거북선과 매우 비슷하다는 점은 확실하다. 당시 무기체계와 선조실록 등에 서술된 거북선 구조와 매우 흡사하다.”

홍순구 교수 제공

이충무공전서에 있는 전라좌수영 귀선 그림.

홍순구 교수 제공

홍순구 교수 제공

“3층 지붕에 (돼지저금통처럼) 위아래로 길쭉하게 찢어진 구멍이 나 있다. 왜군 배를 향해 상하로 활을 조준하기 좋다. 좌우에 36개 있다. 조선실록 등에 거북선은 3층 구조로 1층은 식량과 무기 등 창고로 썼고, 2층은 천자·지자·현자총통 등 대형 포를 쏘고 노를 젓는 공간이다. 노는 좌우에 모두 12개를 설치했다. 3층은 활과 작은 포인 황자총통을 쏘는 곳이다. 황자총통은 많은 소철환이 들어 있어 돌격선인 거북선이 적진에 들어가 클레이모어처럼 무더기로 탄환을 퍼붓기 좋다. 용머리도 배와 수평이어서 대포를 쏘며 불을 뿜기에 알맞은 구조이다. 이언상 귀선도는 이충무공전서보다 48년 앞선 1747년에 그려졌다. 시기적으로도 임진왜란에 좀더 가깝다.”

-귀선도가 이언상(李彦祥)의 그림이라는 증거는 무엇인가.

“이순신 장군 종가에 대대로 내려온 거북선 그림으로 수군과 관련이 깊다는 점이다. 이순신 장군의 덕수 이씨 가문은 충무공 이후로도 충청·전라·경상도 수군 총사령관인 삼도수군통제사를 12명이나 배출했다. 그런데 귀선도를 보면 지붕에 지휘대가 그려져 있다. 수군 훈련이 있을 때만 임시로 설치하는 구조물이다. 12명 중 이언상이 통제사를 할 때 유일하게 수군 훈련을 했다는 사실이 여러 문서에 나타난다. 나머지는 흉년 등을 이유로 실시하지 않았다. 이언상은 1745년 말 통제사로 부임해 1747년 봄 수군 훈련을 벌였다. 귀선도를 누가 그린 것인지는 확실하지 않지만 이언상이 갖고 있던 것임은 분명하다. 이언상이 수군 훈련을 준비하며 작성한 것이어서 작자 미상인 그림에 ‘이언상의 귀선도’라는 이름을 붙였다. ”

홍순구 교수 제공

전라좌수영 귀선 그림과 닮았으면서도 잘못 복원한 해군사관학교 거북선.

홍순구 교수 제공

홍순구 교수 제공

“귀선도가 공개된 게 1976년이다. 박정희 대통령 때 충무공에게 공을 들였고, 귀선도 공개 전인 그즈음에 거북선 복원연구가 많이 이뤄졌다. 하지만 철저한 고증은 거의 없었고, 그때 만들어진 복원 모형이 굳어졌다. 해사 등 패거리 문화도 오류를 잡는 데 인색했다. 거북선은 판옥선을 기본구조로 해 만들어졌고, 2층 패문 구조는 200년간 고수된 것인데 해사가 복원한 거북선은 이것마저 잘못돼 있다. 2022년까지 3차 복원해 건조한다는데 얼마나 충무공 거북선과 같을지 의문이다.”

-이순신 장군의 거북선을 3D 시뮬레이션으로 복원했는데 지붕 판이 평평한 게 맞나.

“귀선도 지붕이 평면 구조다. 그동안 복원된 거북선 등딱지가 둥근 건 이충무공전서에 근거했기 때문이다. 거북선은 조선 말까지 운용됐는데 수군의 무기체계 변화에 맞춰 변화했다. KBS 컴퓨터그래픽 디자이너로 일하다 순천향대 교수가 된 뒤 2009년부터 10년간 거북선을 연구한 사람이다. 이 연구결과를 ‘1747년 이언상 거북선과 임진왜란 이순신 거북선의 원형’이란 제목으로 5월 30일 발행하는 조형미디어학 학술지 22-2호에 발표한다.”

-거북선 지붕의 철갑론도 주장했는데.

“거북선은 돌격선이다. 근접전에서 가장 무서운 게 불 공격이다. 그래서 지붕에 얇은 철판을 덮고 그 위에 칼 송곳을 꽂았다. 그렇지만 임진왜란 이후 조선 수군이 활을 버리고 조총과 화포로 무장하면서 먼 거리 전투가 가능해져 철판이나 칼 송곳이 계승되지 않았다. 이순신 장군의 거북선은 상하 대칭의 ‘오뚝이 구조’로 심한 충돌에도 전복이 안 되고 고속으로 이동할 수 있는 선형을 갖췄다.”

-바람이 있다면.

“학생들이 조선시대에 존재하지 않는 해군사관학교와 전국 박물관의 잘못된 거북선을 보고 그릴 정도로 역사왜곡이 심각하다. 제대로 된 고증으로 이순신 장군 거북선의 원형을 찾아 더이상 왜곡 논란이 일어나지 않았으면 한다.”

아산 이천열 기자 sky@seoul.co.kr

2019-04-29 17면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)