석기로 고기·채소 썰자 음식 덜 씹어 턱 작아져 말하기 좋은 구강 구조로

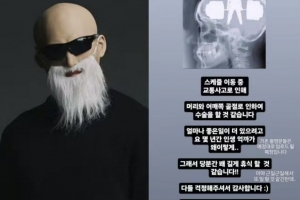

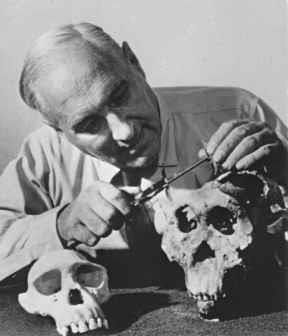

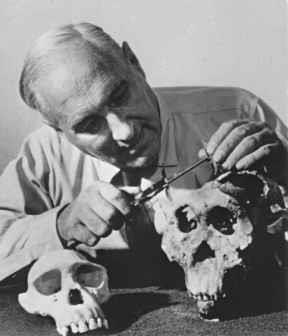

안녕, 나는 영국의 인류학자 루이스 리키(1903~1972)라고 해.

1959년에는 가장 오래된 원인(猿人)의 화석을 발견했지. 20대 남성으로 추정되는 해골이었는데 단단해 보이는 아래턱 때문에 ‘호두까기 인간’, 일명 ‘진잔트로푸스 보이세이’라고 이름을 붙였지. 요즘은 ‘파란트로푸스 보이세이’라고 부르더라구.

1963년에는 탄자니아 세렝게티 국립공원의 올두바이 협곡에서 ‘손재주 좋은 사람’, ‘도구를 사용하는 사람’이란 뜻의 ‘호모 하빌리스’ 화석을 처음 발견하기도 했지. 호모 하빌리스는 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스와 비슷한 시기에 살면서 석기는 더 발전된 수준의 것들을 사용했던 듯해. 나의 발견 전까지 학계에서는 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스가 처음으로 석기를 사용한 인류라고 보고 있었거든.

이렇게 장황하게 내 소개를 한 이유는 최근 세계적인 과학저널 ‘네이처’에서 재미있는 논문을 하나 냈기 때문이야. 미국 하버드대 인류진화생물학과 대니얼 리버먼 교수와 캐서린 진크 박사는 9일자 논문에서 “인류가 지금처럼 진화할 수 있었던 것은 불의 사용 때문이 아니라 석기를 이용해 고기나 채소 등을 잘게 다져 먹을 수 있었기 때문”이라고 통설을 뒤집는 주장을 했더라구.

사람과 가장 가까운 영장류이자 잡식성 동물인 침팬지가 가장 힘들어하는 게 뭔지 알아? 하루의 4분의1인 6시간 이상을 채소나 고기를 씹는 데 쓰는 거야. 생고기, 생야채를 소화시킬 수 있을 정도로 씹기 위해서는 커다란 이빨과 턱이 필요한데 이런 구조로는 사람처럼 언어를 발달시키기 쉽지 않아.

리버먼 교수는 인류의 진화가 불을 사용해 요리를 할 수 있어서가 아니라 석기라는 도구를 이용해 음식을 씹기 좋게 만들 수 있었기 때문에 가능했던 것이라고 주장한 거야. 실제로 인류의 초기 조상들이 고기를 먹기 시작한 것은 250만년 전부터지만, 불을 이용해 요리를 하기 시작한 것은 불과 50만년 전의 일이거든.

연구팀은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 원시 인류가 고기를 얇게 썰고 채소를 다져 먹으면서 씹는 횟수를 이전보다 17% 이상 감소시킬 수 있었던 것으로 보고 있어. 1년에 250만번을 덜 씹게 되는 거지. 이렇게 음식을 쉽게 씹을 수 있게 되면서 인간은 다른 영장류보다 작은 이빨과 턱을 갖고 주둥이가 작아지면서 말을 하기에 좋은 구강 구조로 변하게 된 거지.

인류 문명이 발달할수록 사람들은 미래에 나올 새로운 기술에 대해서만 관심을 갖는 경향이 있는데 과거를 통해 인류와 우리 자신에 대한 이해를 높이는 것도 역시 중요하지 않을까.

유용하 기자 edmondy@seoul.co.kr

2016-03-15 27면