고향사랑기부제는 일본의 ‘후루사토(고향) 납세’를 벤치마킹한 것이다. 주민이 현재 사는 지역이 아닌 지자체에 납세할 수 있도록 한 제도다. 자신이 ‘고향’이라고 생각하는 지역에다가 세금을 내면 된다. 세액공제 혜택뿐 아니라 기부금을 받은 지자체로부터 지역특산품 등 소정의 답례품을 받도록 했다. 국내에선 2008년 문국현 당시 창조한국당 후보가 도시민이 내는 주민세의 10%를 고향으로 보내자는 공약을 냈던 게 시작이다. 문 대통령은 후보시절 재정 분권, 균형발전 강화 공약으로 고향사랑기부제를 도입하겠다고 약속했다.

고향사랑기부제 관련 법안은 현재 국회에 11건 정도 발의됐다. 최근 농림축산식품부 장관 후보자로 지명된 이개호 더불어민주당 의원이 대표로 발의한 법안이 대표적이다. 법안에 따르면 현재 거주하는 지자체를 제외한 모든 곳에 기부할 수 있다. 소액기부를 활성화하고자 10만원 이하는 전액 세액공제 해주는 내용이 핵심이다. 내년에 시행하려면 법안이 국회를 넘어 심도 있는 논의가 필요하지만 후 순위로 밀린 상황이다.

고향사랑기부제 도입을 놓고 찬반양론이 거세다. 대도시 집중 현상으로 소멸위기에 처한 지방의 자립도를 높일 수 있다는 게 찬성논리의 핵심이다. 대도시와 지방의 세수격차를 완화해 재정격차를 줄이고 문재인 정부의 목표 중 하나인 ‘재정분권’을 앞당길 수 있다는 주장이다. 그러나 적극적인 기부금 유치를 위해 지자체별로 답례품을 주도록 한 것이 지역 간 과열 경쟁으로 치달아 본래 도입 취지와 멀어져 ‘답례품 쇼핑’으로 이어졌다는 비판도 만만치 않다. 일본 총무성은 고향세 답례품을 기부액의 30%로 제한할 것을 권고했지만 이를 지키는 지자체는 하나도 없다. 니혼게이자이신문이 지난 23일 보도한 바에 따르면 세수 상위 20개 지자체 중 총무성의 권고를 지킨 지자체는 단 한 곳뿐이다.

일본에서 고향세 추진 실적은 꾸준히 늘고 있다. 제도가 도입된 2008년에는 5만 3671건에 그쳤지만 지난해 1730만 1584건으로 322배 급증했다. 납세 1건당 평균금액은 2008년 15만 741엔(약 151만 6000원)에서 지난해 2만 1116엔(약 21만 2000원)으로 줄었지만, 건수가 늘어 이전된 세액은 2008년 81억엔(약 814억 9600만원)에서 지난해 3653억엔(약 3조 6753억원 9200만원)으로 폭발적으로 많아졌다.

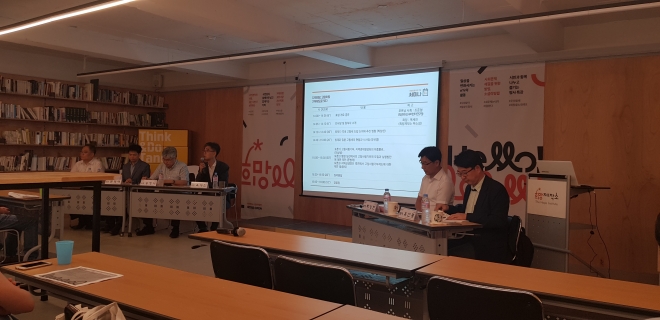

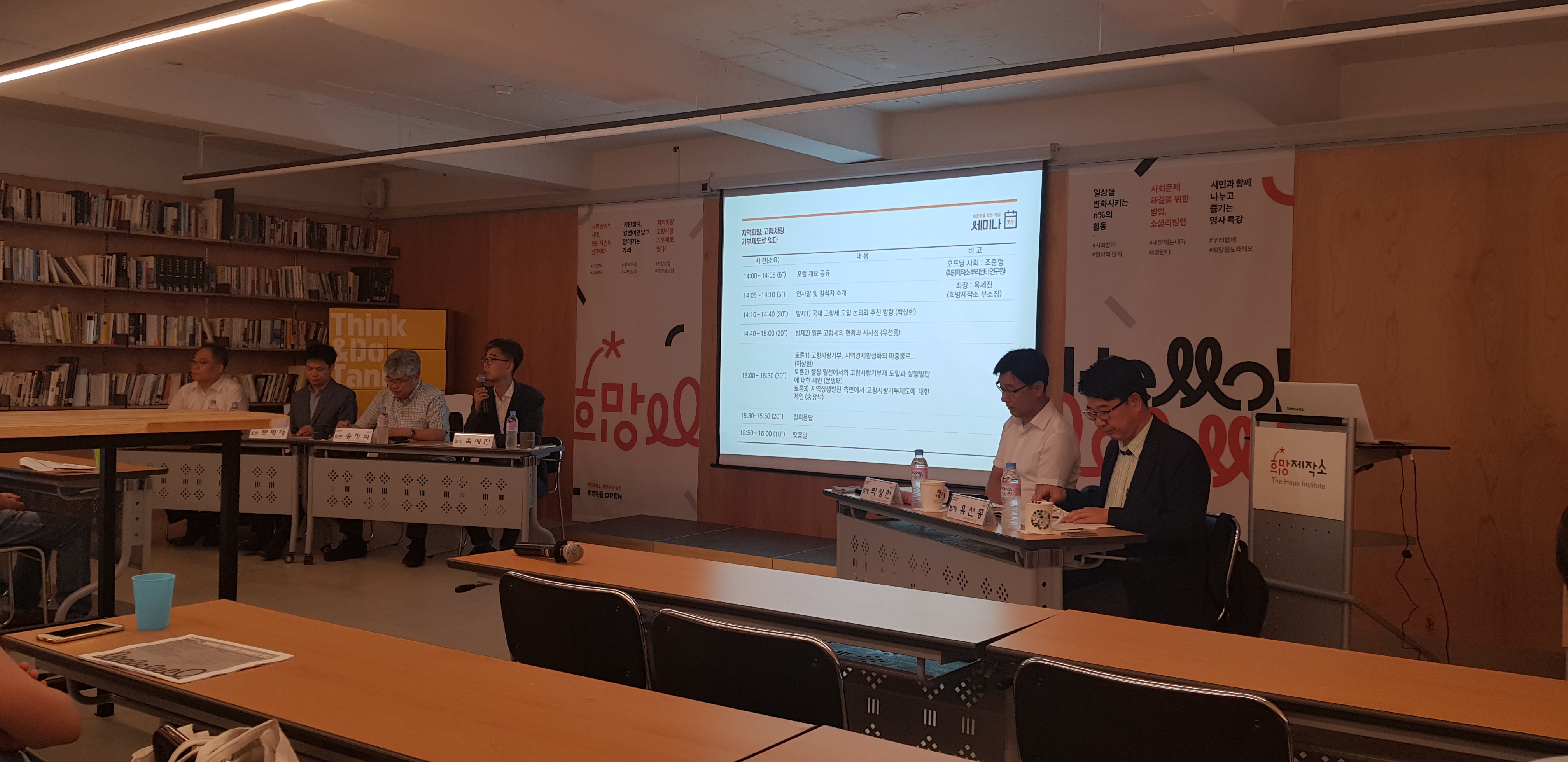

국내에서 고향사랑기부제는 어떻게 도입돼야 할까. 이날 모인 전문가들은 지방을 살리기 위해 도입 필요성에는 공감했지만 답례품 상한선, 공제세액 규모 등에서 약간씩 다른 의견을 제시했다. 또 고향사랑기부제가 도입됐을 때 기부금 모집과 답례품 배송 과정에서 필요한 중간지원조직의 필요성을 제기하기도 했다. 이상범 전국 시군구청장협의회 선임전문위원은 “공제 세액을 20만원 수준으로 올려야 하고 답례품도 (상한선을) 규정하면 안 되고 권고한다면 40% 정도가 적당하다”면서 “이를 통해 지역경제가 활성화될 수 있다”고 주장했다. 박상헌 강원연구원 연구실장은 “환금성 고가상품은 규제해야 하지만 강원 양구군의 곰취 같은 한 상자에 만원 정도 하는 답례품은 열어줘도 된다”면서 “일본의 사토후루(고향세 일괄 서비스 지원하는 회사)와 같은 중간 지원조직이 필요하다”고 강조했다.

문병태 순천시 세무행정팀장은 고향사랑기부제가 도입됐을 때 지자체 현장에서 어떤 조치가 필요한지 설명했다. 문 팀장은 “고향사랑기부제 도입으로 이를 관리할 인력이나 조직이 추가로 지원돼야 지속성이 있고 신구고용과 설비투자가 이뤄질 수 있다”고 말했다. 그는 “제도, 수납환경, 답례품 제공 등 과정을 한 번에 처리할 수 있는 ‘원스톱 시스템’도 개발해 운영해야 한다”고 덧붙였다.

송창석 수원시정연구원 기획조정본부장은 섣부른 도입 시도는 위험할 수 있다고 지적했다. 송 본부장은 “재정 분권이 제대로 이뤄진 다음에 이 제도를 도입해야 한다”면서 “한 지자체에서 다른 지자체로 옮겨간 재정이 자칫 착시현상을 불러일으킬 수도 있다”고 주장했다. 그러면서 “고향이라는 개념은 베이비붐 세대에 적용되는 개념인데 이런 생각이 희박한 밀레니엄 세대에게 동기를 부여할 수 있을지도 의문”이라고 말했다.

글·사진 오경진 기자 oh3@seoul.co.kr