개발로 살 곳 잃은 너구리, 도시 쓰레기통 뒤지며 광견병 퍼트려

“경기 화성시 시화호 개발로 갈대밭이 없어지면서 광견병이 4년 만에 수도권에서 발생했습니다.”

서울신문 포토라이브러리

보건당국 직원들이 하천변에 서식하는 너구리들의 광견병 감염을 막기 위해 면역 강화제가 든 미끼를 살포하고 있다.

서울신문 포토라이브러리

서울신문 포토라이브러리

역학조사에 따르면 올 1월 22일부터 2월 27일까지 화성시 비봉면, 매송면, 문호동, 신외동, 장전동 등에서 총 6건의 광견병이 발생했다. 개 4마리, 한우 1마리, 고양이 1마리가 광견병에 걸렸다. 정밀진단팀은 가축들이 광견병 숙주인 너구리에게 물려 병이 든 것으로 추정했다. 지난해 12월 7일 화성시 송산면 시화호 안에서 광견병을 보유한 너구리를 찾은 바 있기 때문이다.

너구리는 주로 산이나 하천에 산다. 시화호의 갈대밭은 너구리에게 새끼를 안전하게 낳아 기를 수 있는 은신처이자 주식인 물고기를 잡을 수 있는 좋은 사냥터였다. 하지만 화성시 내 시화호 남측 개발 사업은 너구리들로부터 생활 터전인 갈대밭을 앗아갔다.너구리들은 산으로 떠나야 했다. 먹이가 없는 겨울이 다가오자 너구리들은 먹이를 찾아 민가로 내려왔다. 여기에서 만난 개나 소 등 가축과 싸움을 하다가 이빨로 물어 광견병을 옮겼다는 것이 역학조사 결과다.

지난 23년간 시화호 환경지킴이(1인 시민운동가)로 활동한 최종인(59)씨는 갈대밭이 사라진 후 도시로 내려와 쓰레기통을 뒤지는 너구리를 쉽게 볼 수 있다고 했다. 시화호는 한국수자원공사가 1987년부터 1994년 1월까지 경기도 해안도시인 안산과 화성, 시흥을 끼고 있는 경기만 갯벌에 물막이 공사와 매립공사를 해 조성한 해수호(海水湖)다. 짠 바닷물 탓에 식물이 잘 자라지 못하던 간척지에는 5년 전부터 갈대밭이 조성됐다.

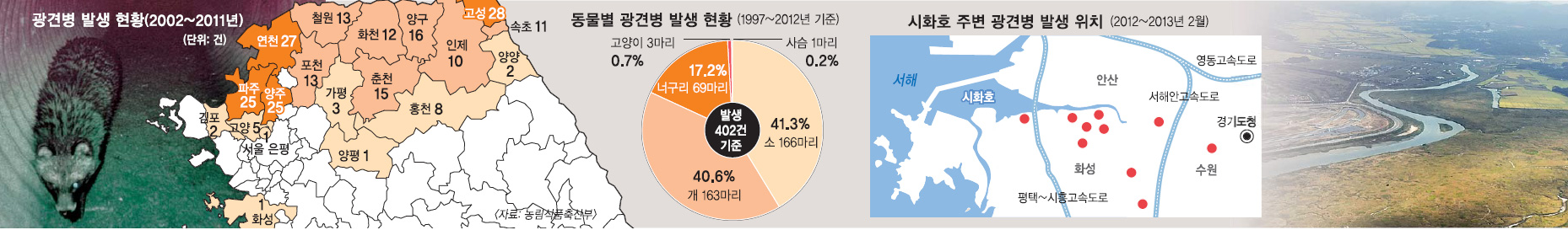

수도권에서 광견병이 발생한 것은 2008년(1건) 이후 4년 만에 처음이었다. 특히 수도권에서 광견병이 다발적으로 발생한 것은 2006년 이후 6년 만이었다. 2006년 당시 서울 은평구와 경기 고양시에서 광견병에 걸린 너구리가 각각 1마리, 2마리씩 발견되는 등 수도권에서 총 11마리의 동물이 광견병에 걸렸다.

이중복 건국대 수의학과 교수는 “광견병이 주요 발생 지역인 농촌·산악 지역을 벗어나 비위험지역으로 여겨졌던 한강 이남 도시 등 인구 밀집지역에서 발생해 전보다 위험도가 한층 높아졌다”고 분석했다.

2002년부터 2011년까지 10년간 광견병이 수도권의 한강 이남 지역에서 발견된 경우는 경기 화성시의 단 1건뿐이었다. 대부분 강원도 지역과 경기 연천·파주·양주 등 북쪽 지역에서 발견됐다. 비무장지대(DMZ)에서 내려오는 동물들이 광견병을 전파하는 것으로 추정됐다. 하지만 지난해부터 현재까지 발생한 10건은 모두 경기 수원시와 화성시 등 수도권의 한강 이남 지역에서 발견됐다.

사람을 포함한 모든 온혈(溫血)동물은 광견병에 감염될 수 있다. 광견병 바이러스는 주로 신경조직, 침샘, 각막상피세포 등에서 살기 때문에 광견병에 걸린 동물에 물리면 바로 감염된다. 외국에서는 광견병 바이러스를 다루는 실험자가 공기로 옮은 경우가 보고되기도 했다.

사람에게 발생한 광견병 감염 증세는 ‘공수병’(恐水病)이라고 부른다. 감염 후 2일 내에 치료제를 맞아야 하는데 그대로 두면 치사율이 거의 100%에 이른다. 잠복기는 통상 1~2개월로 호흡근마비로 사망에 이르게 된다. 환자의 80%는 물을 두려워하는 경향을 보여 공수병이라는 이름이 붙었다.

국제수역사무국(OIE)에 따르면 전 세계에서 광견병 비발생국은 오세아니아, 일본, 타이완, 미국 하와이주, 피지공화국, 영국 등 섬나라 몇 곳에 불과하다. 공수병으로 사망하는 사람은 전 세계에서 연간 7만명에 이른다. 10분마다 1명이 공수병으로 사망하는 셈이다. 베트남에서는 올 들어 64명이 사망했다. 우리나라에서는 1984년 이후 15년간 공수병이 없다가 1999년부터 2004년까지 6건 발생했다. 2명은 너구리에게 물렸고, 4명은 개에게 물렸다. 이후 아직까지 공수병은 발견되지 않고 있다.

우리나라에서 주로 광견병에 감염되는 동물은 소, 개, 너구리 등이다. 1997~2012년 총 402건의 광견병이 우리나라에서 발생했다. 소가 166건(41.3%)으로 가장 많고, 개가 163건(40.5%)로 뒤를 이었다. 이외 너구리가 69건(17.2%)이었고, 고양이는 3건(0.7%), 사슴 1건(0.2%) 순이었다.

광견병은 주로 겨울철에 빈번하게 발생하기 때문에 산이나 습지 지역에 갈 때는 야생동물이나 유기견을 주의해야 한다. 지난해부터 현재까지 발생한 10건의 광견병은 모두 11월부터 이듬해 4월 사이에 일어났다. 너구리는 동면을 하지만 광견병에 걸린 경우 동면에 들지 못하고 먹이를 구하기 위해 민가로 내려오는 경우가 많은 것이 원인이다. 또 최근 광견병이 발생한 장소는 85%가 산이나 하천이었다. 특히 너구리는 물고기를 좋아해 하천 옆에 갈 때에는 주의할 필요가 있다.

광견병을 옮기는 너구리의 주거 및 행동 반경은 통상 10㎞ 이내로 알려져 있다. 경기도 축산위생연구소 야생동물구조센터는 너구리의 행동 반경을 정확히 알아보기 위해 지난 4일 5마리의 너구리에 위치추적기를 달아 방생했다. 박경애 센터장은 “이 중 1마리가 10㎞ 밖까지 활발하게 돌아다니는 것이 추적되고 있다”면서 “하지만 수개월은 지나야 활동반경을 정확히 알수 있다”고 말했다.

농림축산식품부와 경기도청 등 지방자치단체는 올해 광견병 예방에 총력을 다하고 있다. 소나 개와 같은 가축에게는 광견병 예방 백신을 접종하게 하고, 너구리가 다니는 곳마다 광견병 면역 강화제가 든 미끼를 놓았다.

하지만 현장에서는 애로 사항이 많다. 우선 너구리 미끼의 경우 섭취 여부를 확인할 수 없다. 얌체같이 미끼만 먹고 가운데 심어 놓은 면역강화제는 먹지 않는 경우도 있다. 반려동물에게 모두 광견병 백신을 맞히는 것도 쉽지 않은 일이다. 농식품부에 따르면 지난해 가정 내 반려동물 수는 개 439만 7275마리, 고양이 115만 8932마리다. 유기동물은 정확한 수를 파악하기도 힘든 상황이다.

우리나라의 최근 5년간 개와 소의 광견병 항체 양성률은 각각 64.7%와 46.1%다. 통상 광견병이 통제되는 국가의 기준인 70%에 다소 부족하다.

현재로서는 가을·겨울 산행 등에서 사람들 스스로 주의하는 것이 필요하다. 농식품부 관계자는 “의심동물을 발견했을 때는 즉시 신고해야 하며 안전 장비 없이 야생동물을 생포하거나 죽은 동물과 접촉해서는 안된다”고 말했다.

세종 이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

세종 장은석 기자 esjang@seoul.co.kr

2013-10-23 16면