영하 269도서 전기저항 사라지는 ‘초전도현상’ 발견 100년

1993년 대전 엑스포를 기억하시는지. 이때 각 전시관에 ‘도우미’가 본격적으로 등장했다. 이후 전국에서 이런 행사가 있을 때마다 도우미들이 등장하게 된 시초가 됐다. 도우미와 함께 대전 엑스포에서 처음 선보인 것이 자기부상열차다. 전시장 600m를 도는 작은 열차였는데, 선로 위를 바퀴로 달리는 것이 아니라 10~20㎜ 정도 공중에 떠서 달리는 열차였다. 이렇게 말하면 자기부상열차가 ‘초전도 현상’을 응용한 것이라는 정도는 알고 있다고 말할 사람도 있을 수 있다. 하지만 그 초전도 현상이 발견된 지 올해로 100년이 됐다는 사실까지 알고 있을까. 이달 8일이면 발견된 지 100년이 되는 초전도 현상에 대해 알아봤다.

1911년 4월 8일, 네덜란드 레이덴대학의 물리학자 헤이커 카메를링 오너스(1853~1926)는 극저온 실험장치를 이용하여 온도에 따른 수은의 전기저항 변화를 관찰하다가 절대온도 4.2K(섭씨 영하 269도)에서 전기저항이 완전히 없어지는 현상을 발견했다. 카메를링 오너스는 이를 초전도라고 불렀다. 초전도 역사의 시작이었다. 1933년 발터 마이스너와 로베르트 오센펠트는 초전도체에서 전기저항뿐만 아니라 내부의 자기장도 완전히 없어지는 ‘완전반자성’의 성질을 발견했다. 특정 온도 밑으로 온도가 내려가면 나타나는 완전무저항과 완전반자성은 초전도체의 가장 중요한 성질이다.

●일정 온도 이하에서 전기저항이 사라지는 현상

중간에 장애물이 있어도 초전도 현상이 적용된다는 사실도 발견했다. 1962년 당시 22살의 케임브리지대 대학원생 브라이언 조지프슨은 두개의 초전도체 사이에 얇은 절연체가 있어도 이를 뚫고 전류가 흐를 수 있다는 것을 이론적으로 예측했다. 조지프슨의 예측을 이바르 예베르 박사와 일본인 에사키 박사가 실험적으로 확인했다. 이들 3인은 이 공로로 1973년 노벨상을 공동 수상했다. 지금도 초전도체-절연체 배열을 ‘조지프슨 접합’이라고 부르고 있다.

이처럼 전기저항이 없어지고 자기 반발성을 가진 초전도체였지만 문제도 있었다. 이 같은 현상이 극저온에서 나타나기 때문에 이를 되도록 높은 온도로 끌어올려야 한다는 점이다. 1986년 스위스 IBM 연구소의 베드노르츠와 뮐러는 절대온도 35K(섭씨 영하 238도)에서 초전도체가 되는 구리산화물을 발견했다. 1973년 발견된 임계온도 23K(섭씨 영하 250도)를 끝으로 13년 동안 나타나지 않던 더 높은 임계온도의 새로운 물질을 발견한 것이다. 이 연구로 이들은 1987년 노벨상을 수상했다. 이를 시작으로 봇물 터지듯 새로운 초전도체가 발견되었다. 고온 초전도체의 시대가 열린 것이다.

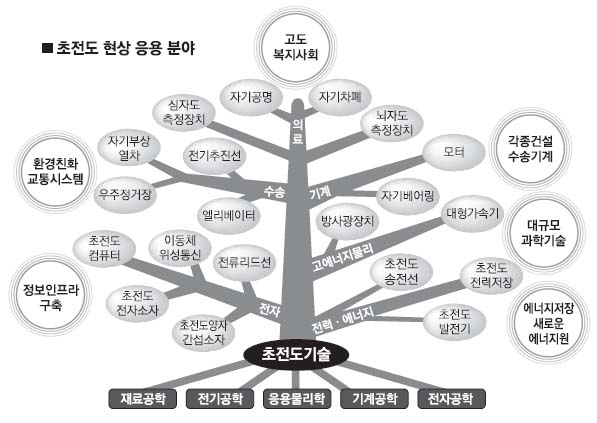

초전도 현상은 양자컴퓨터나 자기공명영상(MRI) 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 특히 최근 일본 후쿠시마 원자력발전소 사고 후에는 원자력발전을 대체할 수 있을 것으로 기대되고 있는 핵융합 발전과 초전도 전력기술이 각광받고 있다.

기존의 원자력발전이 우라늄 분열 과정에서 나오는 에너지를 이용한 것이라면 핵융합 발전은 수소 등 가벼운 원자핵들이 융합하면서 나오는 에너지를 이용한 것이다. 핵융합 발전은 태양의 원리와 같아 ‘인공 태양’을 만드는 것에 비유되기도 한다. 우리나라에서는 국가핵융합연구소에서 연구용 초전도 핵융합 장치인 ‘KSTAR’를 개발, 지난해 10월 2000만도에서 6초간 플라스마(원자핵과 전자가 분리된 상태) 상태를 유지해 핵융합에 성공했다. 핵융합 발전은 KSTAR처럼 초고온의 플라스마를 진공 용기에 넣어야 한다. 하지만 고온이기 때문에 플라스마가 용기 벽에 닿으면 안 된다. 플라스마를 용기 벽에 닿지 않게 하기 위해 자기장을 이용하는데, 이 역할을 하는 것이 고자장의 초전도 자석이다.

●핵융합, 저항 없는 전력 전송 가능해져

핵융합 발전이 앞으로도 수십년간 연구가 필요한 장기 과제라면 초전도 전력기술은 당장 지금도 사용할 수 있다. 초전도 전력기술은 특정 조건에서 전기저항이 ‘0’이 되는 특징을 이용한 것이다. 기존 구리선을 이용한 전력 수송은 구리선 자체의 저항으로 인해 전력 손실이 발생한다. 지난해 송배전 과정에서 손실된 전력량은 총전력 생산량의 4%로, 원자력발전소 3기가 생산하는 전력량과 맞먹는 수치다. 초전도 케이블을 사용하면 이 같은 전력 손실을 크게 줄이는 것은 물론 현재는 불가능한 원거리 대용량 전력 수송도 가능해진다. 지난달 10년간의 연구를 마치고 연구 성과를 보고하는 대회에서 21세기 프런티어 차세대초전도응용기술개발사업단 성기철 단장은 “초전도 기술을 이용하면 원전에 의존하지 않고 에너지 자립을 할 수 있다.”면서 “수송 과정 중 전기 손실이 없고 100㎞ 이상 장거리 전력 수송이 가능해져 기존 전력 시스템의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 해외나 해상 등에서 신재생에너지를 대량으로 개발해 국내로 바로 끌어올 수 있다.”고 밝혔다.

태양광·태양열이나 풍력 등 신재생에너지를 활용할 때에는 장소의 영향을 크게 받는다. 대규모의 신재생에너지 발전시설을 만들기 위한 장소도 필요하다. 대규모 단지를 만들면 지금보다 신재생에너지의 경제성이 좋아진다. 성 단장은 몽골 사막에서 풍력과 태양광 등으로 전기를 만들고 우리나라로 이를 수송하는 ‘초전도 에너지 하이웨이’를 제안했다. 이는 초전도 전력기술이 없으면 불가능한 일이다.

이 외에도 시속 550㎞ 이상을 달릴 수 있는 초전도 자기부상열차나 MRI에 높은 자기장을 만들어주는 초전도 자석이 핵심 부품이다. 또 초전도 전자소자를 이용하면 초고속-저전력의 디지털 회로를 만들 수 있는데 이를 통하면 현재의 컴퓨터 개념과는 전혀 다른 방식이면서도 높은 처리 능력을 갖는 양자컴퓨터도 만들 수 있다.

한편, 오는 5월 20일 연세대 100주년 기념관에서는 초전도 발견 100주년을 기념하는 심포지엄이 열린다. 한국초전도학회 등이 주관하는 이번 심포지엄에서는 국내 초전도 연구의 성과 발표는 물론 학생들이 직접 초전도 현상을 보고 체험할 수 있는 실험도 계획되어 있다.

김효섭기자 newworld@seoul.co.kr

2011-04-05 25면