ВюёЖИ░ вІЦВ╣ўвІѕРђд Ж▒░Ваю┬иВџИВѓ░ ВА░ВёаВєїЖ░ђ вІгвЮ╝ВАївІц

Рђўв╣Ё3РђЎ Ваѕв░ў ВЮ┤ВЃЂ ВЌ░ью┤ВЌљвЈё ВХюЖи╝Ж▓йВўЂВДёвЈё ВЏївБИВёю ВфйВъа в╣ёВЃЂЖи╝вг┤

2вЁёВ╣ў ВѕўВБ╝ вг╝вЪЅ вДъВХћвЕ░ в╣ёВДђвЋђ

РђюьџїВѓгЖ░ђ Вќ┤вацВџ░вІѕЖ╣ї ВДЂВЏљвЊцвЈё вфЁВаѕВЮё в░ўвѓЕьЋўЖ│а ВЮ╝ьЋўЖ▓авІцЖ│а ьЋЕвІѕвІц. ВўѕВаёВЌљвіћ ВЃЂВЃЂвЈё вф╗ ьЋа ВЮ╝ВЮ┤ВЌѕВБа.РђЮ

ВЮИЖи╝ Ж│аьўёвЈЎВЮў Вѓ╝Вё▒ВцЉЖ│хВЌЁвЈё ВЌ░ью┤Ж░ђ ВІюВъЉвљўвіћ 6ВЮ╝ 4вДївфЁВЮў ВДЂВЏљ ВцЉ 1вДї 5000вфЁВЮ┤ ВъљВДё ВХюЖи╝ьЋўЖИ░вАю ьќѕвІц. ВДђвБеьЋю вЁИВѓг Ж░ё Ж░ѕвЊ▒ВЮё Ж▓фВЮђ ьўёвїђВцЉЖ│хВЌЁ ВџИВѓ░ВА░ВёаВєївЈё ВѓгВаЋВЮђ вДѕВ░гЖ░ђВДђвІц. 6ВЮ╝ 2вДї 4000ВЌгвфЁВЮё ьЈгьЋеьЋ┤ В┤Ю 6вДїВЌгвфЁВЮ┤ вфЁВаѕВЌљвЈё ВЅгВДђ ВЋіЖ│а Жи╝вг┤ьЋювІц.

ВДђвѓювІг 1В▓ЎВЮў Вёав░ЋвЈё ВѕўВБ╝ьЋўВДђ вф╗ьЋ┤ Вќ┤віљ вЋїв│┤вІц ВюёЖИ░Ж░ђ Ж│аВА░вљю Ж▒░ВаюВЎђ ВџИВѓ░ВЮў вІгвЮ╝ВДё вфеВіхВЮ┤вІц. ВъЉВЌЁВъЦВЌљвіћ ьїев░░ВЮўВІЮв│┤вІе вІцВІю ВЮ╝Вќ┤ВёюЖ▓авІцвіћ вХёВюёЖИ░Ж░ђ ьїйв░░ьќѕвІц.

ВѕўВБ╝ вХѕьЎЕВЌљ вЈёьЂг(Вёав░Ћ Ж▒┤ВА░ВІюВёц)Ж░ђ ьЁЁ в╣ёВќ┤ ВъѕВЮё Ж▓ЃВю╝вАю вѓ┤ВІг Вџ░вацьќѕВДђвДї ВЮ┤ вўљьЋю ЖИ░Вџ░ВЌљ вХѕЖ│╝ьќѕвІц. вЈёьЂгвіћ 90% ВЮ┤ВЃЂ РђўьњђЖ░ђвЈЎРђЎвљўЖ│а ВъѕВЌѕЖ│а ВъЉВЌЁВъљвЊцВЮђ в╣Ав╣АьЋю ВЮ╝ВаЋВЮё вДъВХћвіљвЮ╝ ВЌгвЁљВЮ┤ ВЌєВЌѕвІц.

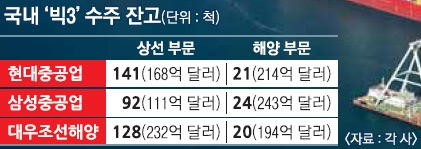

ьўёВъг ЖхГвѓ┤ Рђўв╣Ё3РђЎ ВА░ВёаВѓгВЮў ВѕўВБ╝ вг╝вЪЅВЮђ ВЃЂВёа вХђвгИвДї 90~140В▓ЎВЌљ ВЮ┤вЦИвІц. вїђвъх 2вЁёВ╣ў ВЮ╝Ж░љВЮ┤вІц. вїђЖиювфе ВаЂВъљвЦ╝ ВЋѕЖ▓е Вцђ ьЋ┤ВќЉьћївъюьіИ вг╝вЪЅвЈё Ж░Ђ ВѓгвДѕвІц 20В▓Ў ВЮ┤ВЃЂВЮ┤вІц. ВўгьЋ┤ВЎђ вѓ┤вЁёВЌљ ВЮИвЈёЖ░ђ вф░вац ВъѕвІц в│┤вІѕ ьЋ┤ВќЉьћївъюьіИ ВъЉВЌЁВъЦВЮђ Ж▒░ВЮў ВаёВЪЂьё░вЦ╝ ВЌ░ВЃЂВ╝ђ ьќѕвІц. ВІцВаю ЖИ┤ЖИЅ ьћёвАюВаЮьіИВЌљвіћ РђўВЏївБИРђЎ(ВЃЂьЎЕВІц)ВЮ┤ ВёцВ╣ўвљљвІц.

ВДђвѓюьЋ┤ ВюёЖИ░вЦ╝ Ж▓фЖ│а вѓўВёю ВА░ВёаВєївДѕвІц вІгвЮ╝ВДё Ж▓ї ВъѕвІцвЕ┤ РђўЖИ░в│ИРђЎВЮё Ж░ЋВА░ьЋювІцвіћ ВаљВЮ┤вІц.

ьўёвїђВцЉЖ│хВЌЁВЌљвіћ В▓ГВєї, В▓ГЖ▓░, ВаЋвдг, ВаЋвЈѕ, ВіхЖ┤ђьЎћ вЊ▒ Рђў5ьќЅ ВЏљВ╣ЎРђЎВЮ┤ вІцВІю вЊ▒ВъЦьќѕвІц. вїђВџ░ВА░Вёа ьўёВъЦ В▒ЁВъёВъљвЊцвЈё РђюЖ░ЋьЋю ьўёВъЦВЮё вДївЊцЖ▓авІцРђЮвЕ░ Въљв░юВаЂВю╝вАю 3вїђ ВЏљВ╣Ў(Жи╝вг┤ВІюЖ░ё ВДђьѓцЖИ░, віЦвЦа 10% ВўгвдгЖИ░, ВаЋвдг┬иВаЋвЈѕ В▓ГВєї ВъўьЋўЖИ░)ВЮё ВаЋьќѕвІц.

ЖиИ Ж▓░Ж│╝ вїђВџ░ВА░Вёа ВЃЮВѓ░ВДЂ Жи╝вАюВъљВЮў віЦвЦа(ВІюЖ░ёвІ╣ ВЃЮВѓ░Вё▒)ВЮђ 2014вЁё 74%ВЌљВёю ВДђвѓюьЋ┤ 79%вАю 5% ьЈгВЮИьіИ ВўгвъљвІц. ВўгьЋ┤віћ 100%вЦ╝ вфЕьЉювАю вѓ┤ВёИВЏавІц.

ьўёВъЦВЮ┤ в│ђьЋўВъљ Ж▓йВўЂВДёвЈё РђўВЮЉвІхРђЎьќѕвІц. ВЮ┤ВЃЂЖИИ вїђВџ░ВА░Вёа ВЃЮВѓ░в│ИвХђВъЦВЮђ ВДђвѓюьЋ┤ 10ВЏћвХђьё░ Вѓгвг┤ВІц Ж░ёВЮ┤В╣евїђВЌљВёю ВфйВъаВЮё В▓ГьЋўвЕ░ в╣ёВЃЂЖи╝вг┤вЦ╝ ьЋўЖ│а ВъѕвІц.

ВюёЖИ░ ВЮ┤ьЏё Ж│аВДѕв│ЉВЮ┤ВЌѕвЇў ВёИвїђ Ж░ё Ж░ѕвЊ▒ВЮ┤ в┤ЅьЋЕвљљвІцвіћ ВаљвЈё Ж▓░ВІц ВцЉ ьЋўвѓўвІц. ВЮ┤ в░ўВъЦВЮђ Рђю40~50вїђ ВДЂВЏљЖ│╝ 20~30вїђ ВДЂВЏљ Ж░ёВЌљ ВёИвїђ В░еВЮ┤вАю ВЮИьЋю в│┤ВЮ┤ВДђ ВЋівіћ в▓йВЮ┤ ьўёВъЦВЌљ вДїВЌ░ьќѕвіћвЇ░ ВДђвѓюьЋ┤ вДљ ВЮ┤ьЏё ВёИвїђ Ж░ё ВєїьєхВЮ┤ ьЏеВћг ВЏљьЎюьЋ┤ВАївІцРђЮвЕ░ РђюВюёЖИ░Ж░ђ ВёювАюВЮў ВєљВЮё ВъАЖ▓ї ьќѕЖ│а вфевЉљ вўўвўў вГЅВ╣ўЖ▓ї ьќѕвІцРђЮЖ│а вДљьќѕвІц.

ВџИВѓ░┬иЖ▒░Ваю Ж╣ђьЌїВБ╝ ЖИ░Въљ dream@seoul.co.kr

2016-02-06 1вЕ┤

Copyright РЊњ ВёюВџИВІавгИ All rights reserved. вг┤вІе ВаёВъг-Въгв░░ьЈг, AI ьЋЎВіх в░Ј ьЎюВџЕ ЖИѕВДђ