사람잡는 층간소음 이것이 문제

“밤 11시가 넘었는데 천장에서 쿵쿵쿵 하는 소리가 계속 들린다고 생각해보세요. 아주 미치죠. 임신 중인 아내가 받는 스트레스를 보면 화가 치밀어요.”

18일 업계에 따르면 공동주택인 아파트 생활을 하면서 ‘층간소음’을 완전히 피하는 것은 불가능하다고 한다. 전문가들이 이웃 간의 이해와 대화가 중요하다고 강조하는 점도 이 때문이다. 하지만 이것이 층간소음 문제를 모른 척하는 건설사들에게 면죄부가 될 수 없다는 것도 전문가들의 지적이다.

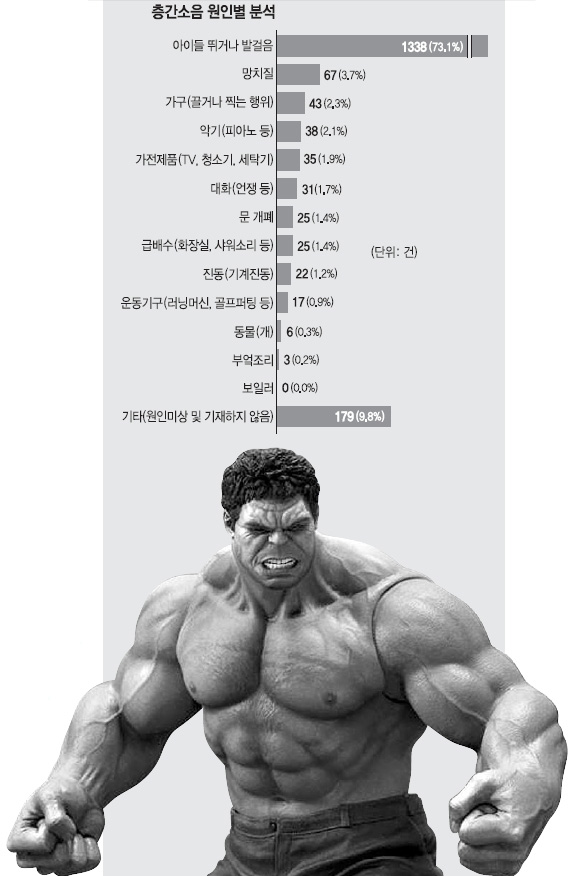

국토해양부 자료에 따르면 ‘주택성능등급표시’ 의무제를 적용받는 1000가구 이상의 아파트 단지 184곳 중 ‘경량충격음’(물건이 떨어졌을 때 아래층에 소리가 전달되는 층간소음)이 1등급(43㏈ 이하)인 아파트는 3곳(1.6%)에 불과했다. 이보다 강한 ‘중량충격음’(아이가 뛰거나 하면서 진동에 의해 전달되는 층간소음)의 경우에는 아예 한 곳도 없다. 반면 경량충격음 4등급(58㏈ 이하~53㏈ 초과)의 경우에는 125곳, 중량충격음 4등급은 159곳에 이른다. 한마디로 거의 모든 아파트들이 층간소음에 노출돼 있는 셈이다.

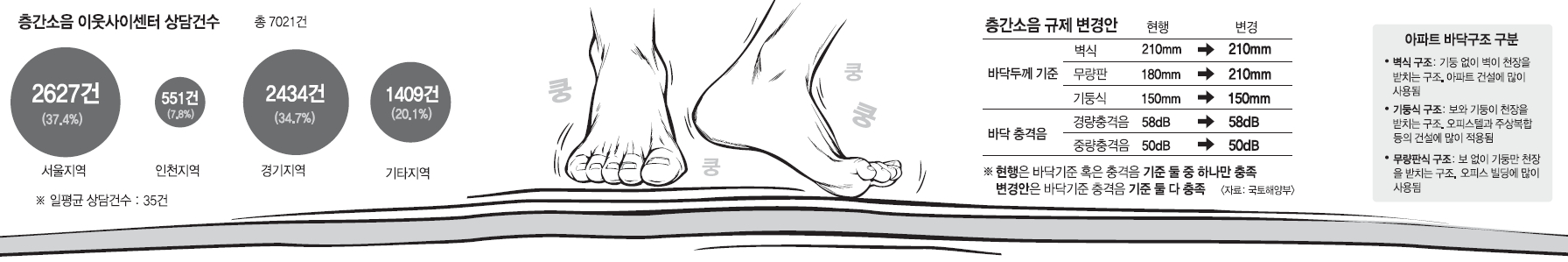

층간소음에 취약한 아파트가 공급되는 것은 기본적으로 관련 규정 자체가 허술하기 때문이다. 현재 규정은 ‘표준바닥구조’(두께 기준)와 바닥충격음 설계 기준 중 하나만 충족하면 아파트를 지을 수 있도록 하고 있다.

한찬훈 충북대 건축학과 교수는 “표준바닥구조로 지었을 때 층간소음 제어 효과가 얼마인지 불분명한 측면이 있다”면서 “국토부가 건설사들이 빠져나갈 수 있는 길을 열어 준 것”이라고 지적했다. 그는 이어 “더 큰 문제는 이렇게 아파트를 짓는 것을 허가해 놓고 어느 정도 층간소음이 발생하는지 실측도 하지 않고 있다는 점”이라면서 “기준을 통과했다는 아파트 중 적지 않은 곳이 기준치 이하의 층간소음 방지 효과를 보일 것”이라고 덧붙였다.

한 건설사 관계자는 “건설업체 대부분이 표준바닥구조로 아파트를 짓는 방법을 선택, 층간소음 문제를 해결하는 게 솔직한 현실”이라고 털어놨다.

이에 대해 건설사들은 층간소음 문제 해결이 아파트 분양가의 상승으로 이어져 소비자들의 부담이 커질 수 있다고 주장한다. 건설사 관계자는 “2006년부터 층간소음에 대한 정부의 규제가 강화되면서 3.3㎡당 200만원 정도 건축비가 올랐다”면서 “건축자재비는 물론 설계구조도 바꿔야 하기 때문에 분양가 상승이 필연적일 수밖에 없다”고 말했다.

하지만 비교적 적은 비용을 들여서 해결할 수 있는 층간소음마저도 건설사들이 외면하고 있다는 지적도 나온다. 대표적인 게 경량충격음 방지. 지난해 GS건설이 경기 화성 동탄2신도시에 분양한 아파트의 경우 경량충격음 1등급과 중량충격음 3등급을 받았다.

GS건설 관계자는 “바닥에 새로운 방음재를 설치하는 방법으로 경량충격음은 어느 정도 해소할 수 있었다”면서 “전용면적 84㎡를 기준으로 대략 3.3㎡당 50만원 정도의 추가 비용이 들었다”고 설명했다. 이에 대해 다른 대형사 관계자는 “층간소음의 경우 자재의 상태나 시공 당시의 날씨 등에 의해서 효과의 변동폭이 크다”면서 “만약 1등급으로 표시를 해놓고 완공 후 등급이 낮아지게 되면 분명히 하자보수 요구가 빗발칠텐데, 이게 전등이나 싱크대 교체와 달리 바닥을 전부 뜯어내야 하는 작업이라서 수천만원까지 소요될 수 있다”라고 해명했다.

최근 정부가 내놓은 개선책도 사후약방문이라는 비판을 면하기 어렵다. 개선안은 ‘무량판식’으로 지어지는 아파트의 바닥 두께를 30㎜ 늘리고 층간소음 방지 효과가 있는 것으로 알려진 ‘기둥식 설계’를 확대한다는 것이다. 또 표준바닥구조로 아파트를 짓더라도 바닥충격음 기준을 함께 충족시키도록 했다.

김흥식 호남대 건축학과 교수는 “기둥식 설계를 늘리는 것은 어느 정도 효과를 거둘 수 있을 것”이라면서도 “하지만 이미 지어진 아파트에 사는 주민에게는 그림의 떡”이라고 꼬집었다.

한찬훈 교수도 “이미 국민의 57%가 아파트에 거주하고 있는 상황인데 늦은 감이 없지 않다”면서 “현재 거주하고 있는 아파트에 대한 대책도 추가적으로 검토해봐야 한다”고 말했다.

김동현 기자 moses@seoul.co.kr

2013-02-19 8면

![‘유일 생존’ 북한군 추정 인물 등장…“시체 밑에 숨어 살았다” [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/10/31/SSC_20241031214232_N2.jpg)