섬을 떠나는 사람들

전남 목포항에서 서남쪽으로 20여㎞쯤 떨어진 신안군 증도면 소기점도와 소악도·진섬(병풍3구)엔 12가구 20여명이 옹기종기 살고 있다. 각기 섬은 다르지만 썰물 때는 서로 이어지는 한 마을이다. 주민 조범석(60)씨는 이곳에서 태어나 지금껏 살고 있는 토박이다. 조씨는 삼남매를 두고 있으나 이들은 모두 서울, 목포 등 뭍에서 생활하고 있다. 그는 아내(58)와 단둘이 김 양식과 농사일을 번갈아 하면서 그럭저럭 생계를 유지하고 있다.

지난달 31일 충남 서해 제일 끝 섬(유인도)인 보령시 오천면 외연도에 140t급 여객선 ‘웨스트프론티어호’가 들어오고 있다. 외연도에 들어오는 유일한 여객선인 이 배는 겨울철에 하루 한 번만 왕복 운항한다.

외연도 손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

하루 한번 운항

지난달 31일 충남 서해 제일 끝 섬(유인도)인 보령시 오천면 외연도에 140t급 여객선 ‘웨스트프론티어호’가 들어오고 있다. 외연도에 들어오는 유일한 여객선인 이 배는 겨울철에 하루 한 번만 왕복 운항한다.

외연도 손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

지난달 31일 충남 서해 제일 끝 섬(유인도)인 보령시 오천면 외연도에 140t급 여객선 ‘웨스트프론티어호’가 들어오고 있다. 외연도에 들어오는 유일한 여객선인 이 배는 겨울철에 하루 한 번만 왕복 운항한다.

외연도 손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

이곳과 이웃한 대기점도(병풍 2구)에도 25가구 40여명이 벼, 마늘, 고추 농사를 조금씩 지으며 살고 있다. 인구는 20년 전의 절반 수준이며 연령대는 대부분 70~80대로 이들이 세상을 뜨면 ‘텅 빈 섬’으로 전락할 위기를 맞고 있다.

그는 “교육, 의료, 소득원 등이 충족되지 않으면 이도를 막을 방법이 없다”며 “더욱이 주민의 고령화까지 겹쳐 미래는 막막하다”고 털어놨다.

실제로 이 섬에는 증도초교 기점분교가 있었으나 5년 전에 폐교됐다. 인근 소악도에서는 외할머니에게 맡겨진 김모(9·초등 2년)군 한 명이 다니는 소악분교가 겨우 명맥을 유지하고 있다. 인구 감소는 초등학교 입학생 단절과 폐교로 이어진다. 전국에서 섬이 가장 많은 전남 지역의 학교 공동화는 이미 심각한 수준에 이르렀다.

전남도교육청에 따르면 올 3월 개학을 앞두고 완도 보길초등학교 등 본교 5곳과 여수 화태초교 여도분교 등 분교 31곳의 신입생이 단 한명도 없는 것으로 나타났다. 지난해엔 45개 학교가 신입생을 받지 못했고 2011년에는 33개교가 입학식을 치르지 못했다. 매년 평균 10여개의 본교와 분교가 통폐합되고 있으며 이에 포함된 학교는 대부분 조그만 섬에 위치하고 있다.

이처럼 열악한 교육 환경은 젊은 층의 이도를 부추기는 첫째 이유로 꼽힌다. 신안군 흑산면 소사리 박모(44)씨는 매년 겨울철 멸치잡이로 짭짤한 소득을 올린다. 그럼에도 섬에 정착하지 않고 몇 년 전 광주에 아파트를 구입해 이사했다. 그는 매년 1~3월 멸치잡이철에만 고향에 내려와 생활한다. 나머지 기간엔 도시에서 막노동 등으로 생계를 꾸린다. 박씨는 “네 자녀의 교육 때문에 철마다 가족이 헤어져 사는 불편을 감수하고 있다”고 말했다.

진도군 임회면 오모(50)씨는 가족과 떨어져 산 지 10년이 넘었다. 서울에 전셋집을 얻어 아내(47)와 딸(22)을 내보냈다. 자녀의 진로를 고려해서다. 아내는 식당 등에 취업해 딸의 학비를 보태고 있다. 그는 겨울철 농한기 때 잠시 서울에 올라가 가족과 함께 보낸 뒤 농사철이면 다시 고향으로 내려오는 ‘이중 생활’을 하고 있다.

전국 섬사람 가운데 상당수가 어획량 감소 등으로 줄어드는 소득을 메우기 위해 도시로 나가 허드렛일을 마다않고 있는 실정이다.

신안 지도읍 어의리 2구 이장 장일랑(80)씨는 “소포작도, 대포작도 등 6개 섬으로 구성된 20여명의 주민이 앞바다에서 낙지 등을 잡아 생계를 꾸렸으나 최근 갯벌이 오염돼 아무것도 나오지 않는다”며 “주민 대부분이 70~80대 노인이라 농사도, 바다 일도 제대로 못 하는 만큼 경제적 궁핍에 시달리고 있다”고 말했다. 이와 함께 고기잡이 등 연근해 어업도 사양길에 접어들었다. 남획과 연안 어장 오염, 인구 노령화 탓이다. 어선 감척도 빠르게 진행되고 있다. 전남에서는 1994~2011년 5084척의 연근해 및 국제 어선이 감축됐다. 같은 기간 전국적으로는 모두 1만 7307척이 사라졌다. 이는 곧 섬 주민 등의 소득 감소로 이어진다.

섬을 낀 자치단체들은 이에 따라 ‘돌아오는 섬’을 만들기 위해 애쓰고 있다. 완도, 통영 등 일부 섬 지역은 활발한 어패류 양식 등을 통해 젊은 층 유입에 적극적으로 나서고 있다. 그러나 태풍 등의 자연재해로 하루아침에 빚더미에 내몰리는 어민도 속출하고 있다. 정부와 해당 지자체는 도서개발촉진법 등을 근거로 수십년간 어민 소득 향상과 교량, 항만 등 생활 불편 해소를 위한 노력에 힘써 왔으나 역부족이다. 신안군 관계자는 “한정된 재원 탓에 작은 섬마을의 경노당 건립, 상수도 보급 등의 각종 민원을 다 들어줄 수 없어 안타깝다”고 털어놨다.

이농 현상과 마찬가지로 이도가 늘면서 무인도 수도 덩달아 늘고 있다. 섬을 낀 전국 지자체와 국토해양부 등에 따르면 1990년대 초 남한 지역의 섬은 유인도 517개, 무인도 2684개 등 모두 3201개에 이르렀다. 5년쯤 후인 1990년대 중반엔 유인도 447개, 무인도 2748개로 유인도가 줄어든 만큼 무인도가 늘어났다. 섬을 등지는 사람들의 추세가 뚜렷하다.

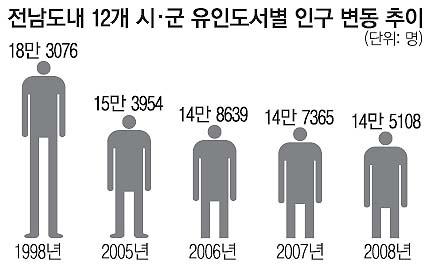

전국에서 가장 많은 섬이 분포한 전남의 경우 2011년 현재 유인도 296개, 무인도 1923개 등 모두 2219개의 섬이 서남해안에 널려 있다. 전남도 관계자는 “최근 관측 장비의 발달로 섬이 새로 발견되는 등 섬 개수가 늘면서 통계 자료를 통한 인구의 증감을 정확이 비교하긴 힘들지만 과거 10년 단위로 20~30여개의 유인도가 사라졌다”고 말했다.

도는 이에 따라 2005~2017년 12개 시·군 217개 섬을 대상으로 종합개발계획을 수립하고 관광자원화 사업 등을 추진 중이다. 모두 2조 2800여억원을 들여 테마 섬을 개발하고 주민 지원 사업을 펴고 있으나 국비 확보가 여의치 않아 ‘찔끔 예산 배정’에 머물고 있다. 올 한 해 동안 951억원을 들여 70개 섬을 대상으로 연도·연육 사업, 관광지 도로 개설 등 110건의 관광·소득 기반 사업을 추진한다. 섬을 낀 다른 지자체도 이와 비슷한 종류의 각종 섬 개발 사업을 펴고 있으나 성과는 미미한 형편이다.

신안 최치봉 기자 cbchoi@seoul.co.kr

2013-02-02 12면